Танасийчук В.С.

Текст и фотографии из семейного архива переданы для публикации В.Н. Танасийчуком.

Воспоминания моей мамы, Веры Степановны Танасийчук (1907-1990) были написаны во второй половине 80-х годов - как мы предполагали, просто для семейной памяти. Они охватывают её жизнь от детства до 1947 года; продолжить их дальше она не успела. Часть их (менее половины приведенного здесь текста, с купюрами) была опубликована под названием "Аресты на Мурманской биологической станции в 1933 году" в сборнике «Репрессированная наука, II», изд. "Наука", СПб, 1994: 306-318. Здесь весь текст, касающийся Мурманской биологической станции, приводится полностью и без купюр. Воспоминания охватывают период с 1926 по 1934 гг. Мои примечания выделены курсивом.

Вера Степановна родилась в с. Видлицы Олонецкой губернии, где её отец Степан Степанович Стражев работал мастером на доменной печи одного из путиловских заводов. Мать - Лили Людвиговна Стражева (Пичко). В 1909 году семья переехала в Петербург. В.С., ещё в школе увлёкшаяся зоологией, в 1924 году поступила в Институт им. Лесгафта, от которого в 1926 году была командирована для сбора зоологического материала на Мурманскую станцию. В том же году вышла замуж за сотрудника станции Николая Парфентьевича Танасийчука (1890-1960). В 1927 году ей удалось перевестись на биологический факультет Университета, где она специализировалась на кафедре зоологии беспозвоночных у профессора В.А. Догеля. С 1930 г. - научный сотрудник Мурманского отделения ГОИН-а. После разгрома станции и ареста мужа с 1934 года В.С. работает на Волго-Каспийской рыбохозяйственной станции ВНИРО в Астрахани, которая становится местом ссылки Николая Парфентьевича после его освобождения из лагеря. В 1939 году В.С. защищает кандидатскую диссертацию. В ноябре 1941 года семью "спецпереселяют" в Казахстан, в Актюбинскую область, откуда в марте 1942 г. удаётся перебраться в Гурьев, где В.С. и Н.П. работают на Гурьевской станции ВНИРО. Это своеобразное путешествие я описал в одной из глав книги "Цокотуха ли муха? Записки старого энтомолога" (2011, изд. КМК, М.)) Летом 1943 г. семье удаётся вернуться в Астрахань. В 1959 году - защита докторской диссертации. После смерти мужа В.С. уезжает из Астрахани, работает в системе ВНИРО в Риге, затем в Киеве; в 1975 г. перебирается в Ленинград и почти до конца жизни работает в ГосНИОРХ-е.

В.Н. Танасийчук

Закончив II курс (института Лесгафта – В.Т.), я опять пыталась перевестись в Университет, но мне отказали. Стрельников предложил мне поехать на лето на Мурманскую биологическую станцию и познакомиться с морской фауной. Туда уже уехал его ассистент Н.П. Танасийчук. Я была в восторге. Мне купили русские сапоги, теплую курточку, и я уехала. Неотрывно смотрела в окно, прислушивалась к голосам людей, едущих на север. И вот - Мурманск. Домик на Варничном мысу, где находили приют едущие в Александровское на Мурмане (Полярное), где находилась станция. Там я обнаружила тоже едущего на Мурман Крепса младшего, (не помню, как его звали (кажется Миша). Он был моих лет и ехал к Е.М. Крепсу (брату).

Вместе мы отправились в порт искать попутное судно, быстро нашли и влезли на него. Был довольно сильный ветер и волны забрызгивали палубу. Мы шли по Кольскому заливу, и я, не обращая внимания на брызги, неотрывно смотрела на скалистые берега, впивая в себя все великолепие Севера. Был июнь и солнышко не закатывалось. Спать не хотелось, весь путь я проторчала на палубе. Вместе с нами плыла и зав. кафедрой ботаники ин-та Лесгафта Гюббенет. У нее с собой был порядочный груз. Суденышко, на котором мы плыли, высадило нас на пристани г. Александровска. Было 5 часов утра. Станция находилась на противоположном берегу довольно большой Екатерининской гавани. Когда судно проходило мимо биостанции, мы с Мишей заметили, что там у берега стоит несколько лодок. Поэтому, оставив Гюббенет с вещами, мы отправились по берегу за лодкой. Ни он, ни я никогда еще не гребли. Сев в тяжелую морскую шлюпку, мы стали делать невероятные зигзаги, пока, наконец, добрели до места, где нас ждала Гюббенет. Сесть в лодку, видя наши морские качества, она не решилась, погрузила только вещи, а сама направилась пешком. Опять, делая невероятные зигзаги, мы все же благополучно дошли до мостков, заменявших пристань. И тут началась "сказка Мурмана".

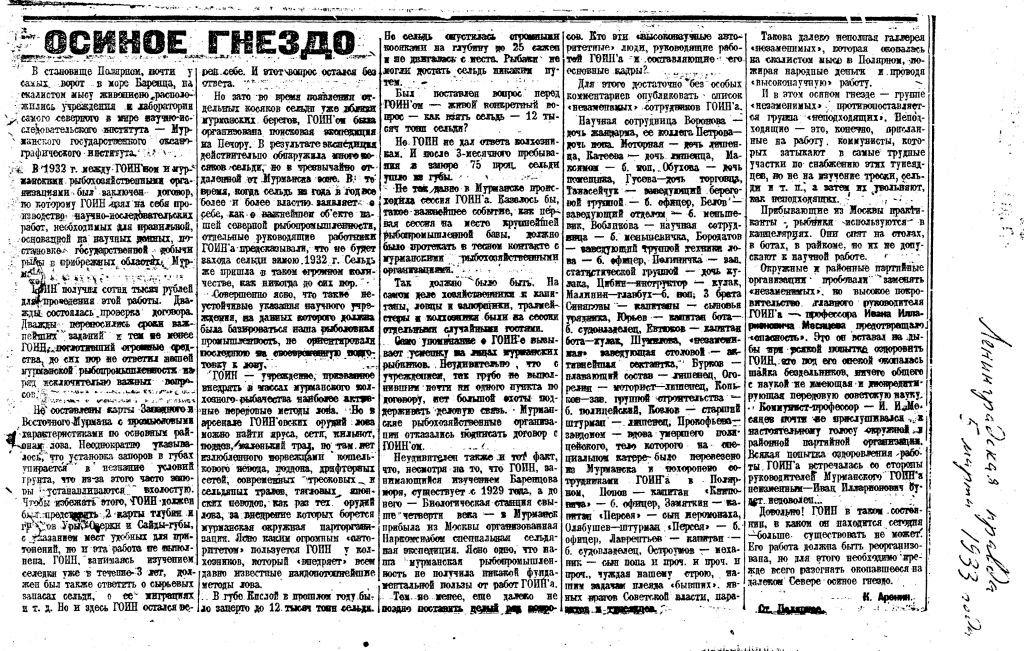

Коллектив Мурманской станции и приезжие специалисты. Ок. 1926 г.

Очень быстро познакомились с молодыми обитателями биостанции. Среди них оказалась и Вера Борсук, которую я знала по первому курсу института. Она успела уже перевестись в Университет и работала здесь вместе с Е.М. Крепсом по физиологии. Я оказалась под ее покровительством. Она вселила меня в свою комнату в общежитии при станции. Комната наша была получердачная. Работать же я стала под руководством Н.П. Танасийчука и Н.Н. Спасского. Оба они были бентосники. Н.П. особо занимался светящимися полицирусами (многощетинковые черви), а мне дали тему - гребневики, тоже светящиеся.

Я пыталась выделить из них люциферин и люциферазу, но малоуспешно. Сотрудников станции было немного. Основной контингент - приезжие из всех уголков Советского Союза. И партии студентов. Последние долго не задерживались и жили в Александровске. Научные сотрудники вели темы самые разнообразные (местные и приезжие). Народ очень интересный, наслаждавшийся экзотикой. Из постоянных работников были: Герман Августович Клюге, директор, специалист по мшанкам, гидролог и гидрохимик Белов Федор Евгеньевич, его жена Чаянова Лидия Александровна - планктонолог, Спасский Николай Николаевич - бентосник. Кроме того несколько лаборантов и экипаж судна "Ковалевский" с командой.

Раза 3 или 4 в год арендовалось судно (тральщик рыбной промышленности) и на нем проводились морские съемки. Делался разрез по Кольскому меридиану до встречи с ледяной кромкой. Рыбой не занимались. Был еще рыбак, поставлявший ежедневно треску или камбалу к столу общественной столовой. Она была создана сотрудниками, поваром работала татарка Женя, жена лаборанта Коли Широколобова /см. раздел о семье Широколобовых. А.Г./. Жили они на спасательной станции, расположенной между "городом" и биостанцией. Кормили нас 3 раза: утром в 8, обедали в 13-14, ужинали в 19. Пища была однообразной - уха и каша из перловки (называлась пятилеткой), с продуктами было туго. Изредка в Мурманске доставали мясо. Хлеб добывали в Александровске в пекарне, но периодически пекарь запивал и на этот случай у нашей кухарки были припасены подсушенный хлеб, оставшийся недоеденным, даже огрызки его, В Александровске был частник - китаец. У него мы покупали конфеты. Надо сказать, что в Мурманске вся частная торговля (был НЭП) сосредотачивалась в руках китайцев. Когда-то при строительстве ж.д. китайцы были завезены сюда, осели, и с началом НЭПа взяли в руки частную торговлю. Даже один из районов Мурманска назывался Шанхаем.

К нашему частнику можно было зайти даже ночью, разбудить его, и он отпустит несколько требуемых конфет. "Ковалевский" – моторно-парусная яхта плавал по губам Кольского залива, на остров Кильдин, расположенный вблизи устья залива. С него брали бентос, собирали планктон и производили гидрохимические работы. Сотрудники вели периодические наблюдения, а кроме того собирали необходимый кому-либо материал, над которым тот работал. Часто выезжали на литораль просто на шлюпках и во время отлива собирали оставшуюся в песке живность. Все эти экспедиционные работы были очень увлекательными и веселили, т.к. все были молодые и никто не думал о нарядах и каких-либо приобретениях.

При станции был большой аквариум и вообще аквариальная, где имелась проточная морская вода. Поэтому можно было ставить любые опыты. Кроме того, был небольшой, но довольно хорошо подобранные музей, где были представлены все основные представители птичьего, рыбьего и беспозвоночного царства Баренцева моря. Нередко приезжали экскурсии студентов из разных районов Союза или туристические. Их водили или Н.Н. Спасский, или Н.П. Танасийчук. Каких-нибудь высокопоставленных водил сам Г.А. Клюге. Был и курьез. Стали замечать, что в банке с "морским чертом" стал заметно убывать спирт. Тогда Г.А. Клюге вкатил туда крепкий раствор английской соли. "Заболел животом" сторож.

Работали мы в большой студенческой лаборатории, но почти каждый день принимали участие в экспедиционных работах. Вечерами же пока были светлые ночи - выезжали на шлюпках, а то и на байдарках. Крепко сдружились с Верой Борсук и еще одной Верой. Она приехала с отцом, научным работником. Сама же училась в какой-то художественной школе. Мы очень любили лазать по скалам, уходили иногда далеко в горы и не пропускали ни одной экспедиции "Ковалевского". В одной из них я чуть не поплатилась жизнью. "Ковалевский" пошел на остров Кильдин. Там гидрохимики изучали озеро Могильное. Глубокое, небольшое по размерам озеро имело в нижних слоях морскую воду с морской фауной, а верхний слой был пресный со своей фауной. На Кильдин повезли партию студентов из МТУ. Среди них резко выделялся по росту Г.В. Никольский. Мне запомнилось, как по хребту Кильдина идет цепочка студентов и казалось, что на одном еще человек сидит.

Мы, три Веры, обследовали Кильдин самостоятельно. Были на оз. Могильном, забирались на высокие скалы его северного берега, наконец, вышли к ущелью, по дну которого протекал ручей. Мы шли по крутому склону правого берега, карабкались вверх. Хоть был уже июль, здесь лежал снег. Я шла впереди, в руках у меня был кусок оленьего рога, я цеплялась им за снег. Впереди склон казался пологим, я ползла сравнительно быстро и вдруг повисла на роге. Помню, что я крикнула: "Стойте, дальше идти нельзя", и полетела вниз. Местами я скользила по снегу, местами летела. Во время полета я не испугалась, а думала, какие, наверное, у девчонок лица. Каким образом я приземлилась, сказать трудно. Попала я в ручей, но между камнями. Наверху ущелья проследили мой полет несколько сотрудников, в том числе Т.В. Вобликова. Думали, что я погибла. Но я быстро довольно очухалась и стала ощупывать голову. Тут я почувствовала страх. В результате у меня на затылке выросла здоровая шишка и, видимо, сместился центр рвоты. До моего "полета" я, укачиваясь, рвала. После - испытывая всю неприятность этого - не рвала. И вообще в течении всей моей последующей жизни я никогда не могла вырвать.

Тут же возникло стихотворение:

Есть у нас девчонок трое,

Верками зовутся

И неведомо куда

Все втроем несутся.

Одна Вера летит,

Сердце замирает,

А Татвасик наверху

Головой качает.

Накуплю гороху я

Не варить, не жарить,

А трех Верок на него

На коленки ставить.

(Татвасик – Татьяна Васильевна Вобликова, альголог – В.Т.).

Вполне понятно, что молодежный коллектив, романтика окружающей обстановки, свободная жизнь (без присмотра старших) способствовала и романтическим увлечениям. Нашу неразлучную тройку стал часто сопровождать Т.С. Расс. Он был уже научным сотрудником из Москвы. Особое внимание он стал уделять мне. Мне это нравилось (я тогда способна была увлечься кем угодно!). Он считал уже меня своей невестой, но вскоре я увлеклась своим будущим мужем, несмотря на значительную разницу в летах (17 лет). Впервые он привлек мое внимание еще в Ленинграде, когда проводил экскурсию студентов ин-та Лесгафта в Саблино. Может быть даже своим "экскурсионным" видом. К осени, когда закончилась моя практика, дружба наша стала совсем крепкой. Все эти увлечения окрашивали пребывание на сказочном по красоте Мурмане особыми красками. Н.П. подарил мне томик Гумилева с надписью: "Вере, на память о сказке Мурмана, о том, что так быстро промчалось, но не бесследно". К сожалению, эта страница с надписью была когда-то мной выдрана (я кому-то давала эту книжку) и утерялась. (Неверно. Страница была вырвана после обыска, когда В.С. уничтожила всю переписку с Н.П., которую читали, похохатывая, ГПУшники – В.Т.) Назад мы ехали вместе.

В.С. и Н.П. Тансийчук

Встречала мама. Передо мной стояла задача сказать своим, что я собираюсь замуж. Мне было еще неполных 19 лет, и родители считали меня девочкой. Долго я раздумывала, как все сказать. Наконец решила, что лучше всего сделать это "на ходу". Выбрав момент, когда мы с мамой шли по парку, я сказала: "Мама, я выхожу замуж". Конечно, она чуть не села. С папой объясняться я предоставила маме. На следующий вечер Н.П. был у нас. Все обошлось благополучно... Потом было "знакомство" родителей, которое кончилось не очень ладно. Родители мужа подняли вопрос о церковном браке. Мои были против, так же как и мы с Н.П. Возник конфликт, мы ушли, а Н.П. поснимал все иконы, которые висели "по привычке" во всех, в том числе и в его комнате. Потом родители сдались и все уладилось.

Отец Н.П. - Парфентий Осипович, украинец по национальности (с Волыни) родился где-то в селе, был забран в солдаты. Из-за роста и представительности был направлен в гвардию в Петербург и нес дворцовую службу (Неточно. Служил в лейб-гвардии гусарском полку, в отставку вышел сверхсрочным унтер-офицером – В.Т.). Первоклассный охотник, он был взят егерем к великому князю (не знаю к какому (возможно, к своему полковому командиру – Николаю Николаевичу младшему – В.Т.)). Позднее он стал швейцаром в Таврическом дворце (Государственной Думе – В.Т.). "Раздевал" Николая II и Ленина. В мою бытность он работал где-то сторожем. Мать - Мария Васильевна, из прибалтийских немцев. (Неверно. Согласно сохранившимся документам, она происходила из того же села Подольской губернии, что и Парфентий Осипович – В.Т.) Подробности ее биографии мне неизвестны. Кажется, после смерти родителей она перебралась к старшей сестре, которая уже была замужем и жила в Петербурге. У Парфентия Осиповича и Марии Васильевны было два сына: старший Николай и младший Жорж. С появлением Жоржа Н.П. был сдан сестре Марьи Васильевны, бездетной, где и воспитывался. (Анна Васильевна Сохатюк – сохранились открытки, адресованы ей Н.П. из Южной Америки – В. Т.). О ней и ее муже Н.П. сохранил самые лучшие воспоминания и был привязан к ним значительно сильнее, чем к родителям. Оба мальчика учились в коммерческом училище. Н.П. - весьма неважно. Не отличался он и примерным поведением. Потом поступил сначала в Горный ин-т, а затем перебрался в Университет, который и закончил. Будучи в Ун-те в 1914-15 г.г. от Зооинститута поехал в экспедицию в Южную Америку вместе с И.Д. Стрельниковым. После начала войны 1914 г. (в конце 1915 г. – В.Т.) они возвратились в Россию, проехав через Швецию и Норвегию. От военной службы Н.П. был освобожден из-за близорукости. Закончив Университет, работал директором Ленинградского зоопарка, а затем сотрудником института Лесгафта (завом лаборатории был Стрельников).

Н.П. представил меня своим родителям. Я как-то испугалась сурового вида П.О. (на самом деле это оказался чудесный человек, и все хорошее, что было у Н.П. - от отца). Мать - простая женщина, малограмотная, а может быть и совсем неграмотная - никогда не работала, вела хозяйство. Оказывается, они умудрялись в городских условиях держать козу. Все молоко целиком продавалось. Дома были охотничьи собаки. Когда я появилась, их было несколько (П.О. брал собак "на натаску). Из своих - была пойнтер "Кара".

15.XII. 1926 г. мы зарегистрировались и в "свадебное путешествие" уехали на Мурман. Продолжалась сказка, но уже в темную полярную ночь. Северное сияние, незамерзающий залив, губа, бухты, путешествие на лодках, охота и работа. Н.П. подарил мне ружье 24 калибра и я тоже вместе с ним и с другими сотрудниками ездила на охоту, стреляла гаг.

Н.П. был гидробиологом. Помимо общих обработок материалов, собранных в океане и в Кольском заливе, он специализировался на полихетах (многощетинковые черви), а мне дали свободную группу амфипод. По определителю Сарса я училась их определять (в качестве практики). Дни проходили так: электрический свет давали только в 13 часов (к началу обеда). До этого стояли сумерки и все отправлялись на лыжах в горы или занимались личными делами. Столовая была общая, в 13 часов, а потом все расходились по лабораториям. В 19 часов был ужин, и снова все шли на работу. Работали до 23 - 24 часов. Но быстро пролетели недолгие свободные дни, и мы снова вернулись в Л-д. Н.П. на работу, я на учебу.

Закончив III курс ин-та Лесгафта, мне удалось перевестись на II курс Университета. Мне зачли ряд дисциплин - ботанику, общ. зоологию, неорг. химию и ряд других. Сразу же устроилась на "большой практикум" на кафедре В.А. Догеля. Все было очень интересно, но летом - на практику - я поехала на Мурман. Н.П. решил вообще перейти работать на Мурманскую биол.станцию с правом в течении ряда месяцев работать в Л-де. Он часто бывал в ЗИНе, где консультировался по своим червякам с Анненковой. Мне же удалось найти несколько новых для нашего района амфипод (усилилось теплое течение Гольфстрима). Определения мои были посланы в Норвегию Стефенсену. Позднее я получила от него письмо, где он подтверждал мои открытия, называя их очень интересными и просил прислать оттиск (увы, по ряду обстоятельств работа не была опубликована).

Этим же летом обнаружилось, что я беременна. Врач убедил меня сохранить ребенка, несмотря на все трудности. Я была студенткой II курса. И вот 18.1.28 г. я произвела сына. Рожала в Военно-Медицинской Академии, куда меня устроил врач Либов. Он же когда-то принимал и меня. К нему посоветовала обратиться во время беременности моя мама. Роды прошли легко, но t° не спадала. Прошла неделя, другая, мне нестерпимо хотелось домой, и я стала потихоньку встряхивать градусник. Меня выписали. Вернулись мы с сыном и поселились у своих, на Путиловском. (Они жили на территории завода - в парке). Сынишка был здоровенький, сосал молоко с энергией.

Еще в больницу Н.П. принес мне календарь (с русскими именами и их толкованиями, и мы усиленно выбирали имя. До родов мы толковали о том, что в честь любимого нашего Мурмана назвать, если будет мальчик - Кильдин (остров у побережья), если девочка - Пала (губа, куда мы часто плавали). В те годы придумывали самые разные имена (Электрификация и др. У моей дочери была подружка – Идея). Но потом раздумали. И вот решили - пусть он будет "жизненный" - Виталий. Имя в те времена довольно редкое. Так и записали в ЗАГСе, а потом, уступив настояниям родителей мужа, и окрестили у них на дому. Крестным отцом был Л.О. Белопольский, а матерью - В.Н. Борсук. Между тем я чувствовала себя плоховато. Болела поясница и держалась субфебрильная t°. Как-то раз Н.П. пошел "прогулять" меня в парк, около дома. Мы стали играть в снежки, и вдруг из меня хлынула кровь и меня затрясло. Он принес меня домой на руках. Я кричала, что не хочу в больницу. Пригласили нашего большого друга, старого фельдшера Алексея Северьяновича Медведева, а Т° у меня периодически скакала от 39,5 до 36° через 4-5 часов. Начались дикие боли в суставах поочередно и суставы вспухали. То одно колено, то другое, то локоть, то плечо, а потом поясница.

Боли были жуткие. Ал.Север. уложил меня, приказал не шевелиться. Делали коларголовые клизмы и поили экстрактом кола. Больше никаких лекарств. Полная неподвижность. Лежала я на спине и бедного Витальку сосать молоко клали на меня и держали так, вверх попкой. Молока было много и прекращать кормление А.С. запретил. Так прошло 4 месяца. На пятый, очень слабая, я начала подниматься и училась ходить. Победила моя молодость и жажда жизни. В мае Н.П. должен был уехать в Мурман, начинались рейсы. В Ун-те я получила академический отпуск. Слабость не проходила, и А.Сев. предложил начать отнимать от груди Витальку и переходить на прикорм. В июле, оставив сына у своей мамы, я тоже уехала на Мурман. Назревал августовский рейс на новом судне - своем!, которое было построено в Норвегии - "Николай Книпович". До этого в рейсы по Кольскому меридиану до льдов мы плавали на рыболовных тральщиках, которые выделяла нам промышленность. В одном таком рейсе мне уже довелось побывать. Конечно, я жаждала попасть и в этот. Мне отказывали, учитывая здоровье, я продолжала "атаковать". Наконец мне было сказано, что если разрешит врач, то возьмут. Я полетела в Александровск (в Полярное он был переименован позднее). Врачем тогда там была недавно приехавшая молодая девушка. Она выслушала меня (и словами, и внутри) и сказала: "Сердцу тоже нужна тренировка, поезжайте. Я тоже иду в этот рейс". И мы пошли.

В те годы в море была круглосуточная работа. Судно не могло простаивать. Исключением был сильный шторм, когда тралить и работать было невозможно. "Станции" располагались примерно через каждые 4 часа хода. Обработка же материала занимала часа 2, а иногда и все 4. Рыбу мы не ловили. Бралась гидрология, гидрохимия, планктон на разных горизонтах, бентос - тралом и дночерпателем. Сотрудников на все - человек 5-6 (больше не было мест). Я и Н.П. работали по бентосу. Выборка и фиксация материала занимала много времени. Порой трал приносил массу мелочи (червей, моллюсков). Все надо было выбрать. Часто сильно качало и волна захлестывала за борт. Я укачивалась, хоть и без явных результатов. После падения на Кильдине у меня сместились какие-то центры и, хотя тошнота осталась, но рвоту вызвать я не могла. Н.П. совсем не укачивало.

Порой не удавалось между станциями передохнуть - и так днем и ночью. Спускаясь в каюту, стаскивали "робу" и сапоги и так брякались на койку. Хоть бы на время, пока тащится трал. Не выйти на станцию считалось позором. Никто из нас этого не допускал. Рейс продолжался 2-3 недели. До льдов по Кольскому меридиану, вдоль кромки льда на восток до 38 меридиана, по нему - до берега и вдоль него до Кольского залива. Во льдах было чудесно, тишина, красота - зеленые разводы плавающих льдов. Местами на солнце виднелись иногда тюлени.

Возвращаясь из рейса, мы "качались" на берегу. Ночью в первые дни невозможно было подняться, все кружилось и качалось. В этот период и несколько раньше шла нестерпимая война между Мурманской станцией и обществом естествоиспытателей, особенно Клюге - Дерюгин. (Раньше станция принадлежала обществу, но Клюге добился ее самостоятельности). Видимо, неправы были как те, так и другие. Не в те времена мы все, конечно, были ярыми приверженцами Клюге. Я помню (это был конец 1927 г.) Клюге заявил доклад о Станции в обществе, Я с другими сотрудниками была на этом совещании в Л-де (на последних месяцах беременности). Доклад Клюге хотели снять, но тут мы (и я, в частности) подняли такой крик, что председатель дал ему слово. Клюге указывал, что общество ничем не помогало станции, Я плохо помню прения, да и сам доклад не помню, тем более что Г.А. Клюге не был оратором.

Помнятся чудесные летне-осенние дни на станции. Все будние дни на станции шла напряженная работа по обработке сборов наших рейсов. Часто устраивались выезды на литораль. Главным образом в Пала-губу, на остров Шалим. Во время отлива мы собирали разную живность. Периодически плавали на "Ковалевском" по Кольскому заливу с заходом на о.Кильдин. А в субботу вечером грузили палатки, котлы и уезжали в какую-нибудь губу (губа – бухта, залив – В.Т.) до ночи с воскресенье на понедельник. Губы были разные: Средняя губа с водопадом, где мы ловили кумжу, собирали чернику, бруснику, грибы, морошку, иногда на нескольких шлюпках. Была г. Волаковая - узкий фиорд с отвесными скалами, Оленья губа. В разные дни выбирали разные губы. Было весело в дружном большом коллективе. Тут были и студенты разных Университетов, и научные сотрудники, свои и приезжие. Я не помню, чтобы возникали какие-то ссоры или распри. Не помню в каком году к нам приезжали Пильняк и Лавренев. С последним мы очень сдружились. Он много читал нам из своих, тогда еще не опубликованных сочинений.

В 1930 г. я закончила Университет, заявку на меня прислала Мурманская биологическая станция и я распределилась туда. Виталий кочевал. Больше жил в Л-де у моих родителей, летом мы брали его к себе. Первые шаги Виталька сделал при мне под "руководством" жены Г.А. Клюге - Марии Николаевны. Это была чудесная, очень добрая женщина.

М.Н. и Г.А. Клюге

Потом он быстро "пошел" и был самостоятельным. Как-то в Ленинграде мы шли втроем от дома (Тверская, 14) по направлению к Смольному. Витальке было года 3, мы с Н.П. решили тихонько спрятаться и идти за ним. Он шел вперед, не оглядываясь. Дойдя до площади (у Смольного), он оглянулся и громко позвал: "Мама, папа!" Ну, мы вышли к нему.

К этому времена станция была передана в ГОИН (Государственный Океанографический институт – В.Т.) и все стало направлено на рыбу. Возглавлял ГОИН тогда И.И. Месяцев. В 1930 г. он организовал расовую группу. Когда я приехала на работу (как беспозвоночник) он мне сказал: "Гидробиологов у нас много. Нам нужно переделываться в ихтиологов. Будете работать в расовой группе". Возглавлял ее он сам. Секретарем была, работая в Москве, Т.Ф. Дементьева (в прошлом тоже, как и я работавшая по амфиподам). Кроме того из научных сотрудников там была Плечкова и Розанова. Нам дали человек 15 лаборантов. Пятеро из них работали на "черепашьем заводе" (будочка, где вываривались скелеты трески). Одна из "поварих" была матерью А.Ф. Карпевич. Впоследствии, уже в Москве она 5 лет пролежала без движения после инсульта, бережно охраняемая А.Ф. Ихтиологом стал и Н.П. Он заведовал прибрежной лабораторией, обследуя Кольский залив и Мурманское побережье. Рейсы по Кольскому заливу сохранились, но без ихтиологов. Москвичи работали в тесном контакте с нами, проводили на Мурмане много месяцев. Основной упор делался на треску. Месяцев высказал нам свою гипотезу: на каждой "банке" сидит отдельная раса трески. "Расы" мы изучали на основе промеров (стандартных) тела, просчета меристических (счетных) признаков и главный упор делали на промеры отдельных частей черепа. На каждом черепе делалось 20 измерений. Десятки тысяч тресок проходили через наши руки. Мы достигли виртуозности в промерах. Сидели целыми днями. И действительно, у нас получалось, что ни проба, то реальное отличие. Нам плохо верилось, что это так. Решили называть пока не расами, а разностями. Значительные отличия давала и внешняя форма тела. Близкими были только меристические признаки. В 1931 г. состоялась в ГОИН конференция, на ней должна была выступать Т.Ф. Дементьева (от нас всех). В Москву ехали все мы вместе с И.И. Месяцевым. По дороге возник ужасный спор с И.И. Месяцевым. Мы не верили в расы. Он настаивал. Кончилось дело общим (нашим) ревом.

Т.Ф. докладывала о "разностях" трески. Их у нас оказалось 9. Вскоре работа была в ГОИН напечатана. О ней писал Зунд (не помню где, кажется в “J.du Conseil”). Он добросовестно изложил ее и закончил словами "все было бы хорошо, если было бы верно". А затем вышла работа А.В. Морозова, где он показывал индивидуальные ошибки разных исследователей, значительно превышающие реальные различия изменения тела от разной фиксации и засолки. Мы кинулись проверять все это, подсовывая разным людям (вполне добросовестным и опытным) одних и тех же рыб. Различия оказались огромными. Потом начали проверять промеры черепа при разной степени усушки, зимнее и летнее их хранение, промеры одного человека утром и в конце работы - все давало различие. В последующем Т.Ф. Дементьева и я напечатали статью, где отказались от установленных ранее "разностей" и на основе меристических признаков установили две формы - прибрежную и морскую.

В период наших расовых работ к нам приехал Зунд. В те годы практиковались приглашения за валюту иностранцев для получения советов. Он прожил у нас в Мурманском филиале ГОИН, кажется, месяц. В первый день приезда он ходил по лабораториям, знакомясь с работами. Произошел курьез. Когда прозвенел звонок на обед, мы повели его в нашу столовую. В те годы было скудновато с продуктами. Я не помню, был ли какой-то суп, но на второе была перловая каша (других круп у нас почему-то не было), ее называли пятилеткой (шла I пятилетка). А главное, в Александровске запил пекарь и в такие дни, в связи с отсутствием хлеба, Женя (наша повариха) выставила подсушенные огрызки хлеба, которые предусмотрительно заготовляла, когда хлеб поступал нормально. Зунд с явным удовольствием проголодавшегося человека уплетал перловку, когда в смятении прибежал Клюге (директор) и изъял его с извинениями. Дело в том, что Зунд должен был кормиться в квартире директора (дом, где он, кажется, и жил), на него выдавали особый паек.

Мы все крепко подружились с Оскаром Огеновичем Зундом, как на русский лад он просил его звать. Особенно хорошие отношения создались у него с мужем. Н.П. свободно говорил по-английски и по-немецки (знал еще испанский и, частично, французский). В связи с тем, что в нашем общежитии (бывшая английская тюрьма периода интервенции) "семейный дом" был только у нас с Н.П., почти ежедневно вечером к нам приходили сотрудники на чашку чая, таща с собой и пропитание. Повадился ежедневно приходить к нам и Зунд. Конечно, разговоры у нас были самые "выдержанные". Однажды, в какой-то праздник нам захотелось чуточку "кутнуть". Но как избавиться от Зунда? Тогда М.С. Идельсон самоотверженно предложил увести Зунда на "Персей", который стоял на рейде в экскурсию. Так и сделали. М.С. повез его на шлюпке на "Персей", а мы немедленно достали бутылочку (возможно, формалиновки - спирт, травленный формалином) и начали пиршество. Но ... вдруг появляется Зунд. Он, видимо, почувствовал, что его увозят не зря. И чуть взглянув на "Персей", сказал Мих.Сол., что у него плохо с желудком и ему надо скорей на берег. Попав туда, он немедленно направился к нам и принял горячее участие в нашем празднике. Это было, кажется, в 1930 г.

"Персей"

На следующий год Зунд пришел к нам на "Иоганне Иорте" - его экспедиционном судне, и пригласил нас к себе. Мы, конечно, не отказались. Осмотрели судно. Плавал он с одним помощником. Команда тоже была немногочисленная. В этот же период (несколько раньше или позже) был у нас и немец (не помню его фамилию), он не был ихтиологом. Очень добродушный, пожилой. Помню, как то мы садились на "Ковалевского", а он как-то очень ласково говорил: "eine Вера, zweite Вера, dritte Вера".

Второй заход Зунда к нам, кажется, в 1929 г. был менее удачным. Заранее он не был согласован с Москвой. Поэтому, когда они зашли в гавань, их не выпустили, послав запрос в Москву. Представитель ГПУ был Чурилов, довольно ограниченный человек. Мы уже не надеялись на успех переговоров. Зунду было заявлено, что если до вечера разрешение не будет получено - судно должно будет покинуть порт. Директор и Н.П. (он был тогда замом) усиленно убеждали Чурилова в необходимости визита. С большим трудом удалось убедить, что в его присутствии мы проведем общее совещание в институте, на котором будет присутствовать Зунд. Совещание прошло. Переводчиком был Н.П. После совещания Зунд сунул мне плитку шоколада, а Н.П. какое-то теплое белье. Шепнул ему, что может увезти нас в Норвегию и устроить на работу. Н.П. отказался. Когда, позднее, муж рассказал мне об этом, я согласилась с ним. Родина - одна.

В военные годы, во время оккупации Норвегии немцами, Зунд погиб от сброшенной англичанами бомбы. Это был один из крупнейших ученых своего времени и чудесный человек. Жил он очень скромно. Говорил, что масло они едят только по воскресеньям, а в другие дни - маргарин. Прислал нам фото своего загородного участка. На нем виднеется хибара, слепленная, видимо, своими руками.

В 1931 г. тяжело заболела мама. Меня телеграммой вызвал папа. Все было сложно. Беда ведь в одиночку не приходит. Этим летом я забрала к себе на Мурман Витальку. У нас создался небольшой детсадик, куда он ходил. Приехала к нам и тетя Ама. Это Амалия Андреевна Глушкова, вдова И.Н. Глушкова, папиного приятеля. После его смерти она жила у племянницы в Царицыне. Жили они туго, и мама предложила ей жить с нами, помогая ей по хозяйству. Вместе они воспитывали Витальку. Перед отъездом из Ленинграда Виталию сделали противоскарлатиновую прививку и через 2 недели, на Мурмане он заболел скарлатиной. В больнице г. Александровска не было "заразного" отделения и мне с ним выделили какой-то пустующий дом. Врачевал нас тогда доктор, живший у нас на станции. Скарлатина проходила легко. Пищу нам передавали, а подогревала я ее на керосиновой лампе. Жили там мы скучновато, но я много читала. И тут случилась беда. Пришла телеграмма от папы, что мама лежит в больнице в тяжелом состоянии и мне необходимо приехать. Тетя Ама заменила меня в больнице, а я уехала в Ленинград. У мамы оказался послегриппозный менингит. В Ленинграде была такая эпидемия. В те годы не было антибиотиков и все проходило очень мучительно.

Маму я застала в больнице, без сознания. Ее брали иногда, чтобы сделать пункцию, и это было ужасно. Она так кричала, когда ее брали с койки. Продолжалось это около месяца. Мы с папой просто хотели, чтоб это поскорей кончилось. Невыносимо было видеть ее мучения. 3 VII мама умерла. Похоронили ее на Красненьком. Потом я уехала в Мурман, а тетя Ама вернулась к папе. Мама, когда была еще в сознании, просила ее не оставлять папу. Виталька на лето остался у нас. К этому времени у нас на биол. станции было организовано нечто вроде детсадика. Одна воспитательница и человек 5 детей. Был курьез. У нас в семье klein назывались маленькие дела. (Мать Веры Степановны и моя бабушка - немка из Гейдельберга, которую судьба занесла в Карелию, отсюда и немецкие слова - В.Т.). И бедный Виталька никак не мог втолковать своей воспитательнице, что ему требуется. В сентябре мы отвезли его в Л-д к папе, а сами поехали сначала в командировку на Азовское море, где плавали на рыбацких судах, были в Ахтырях (большой рыболовецкий колхоз), а затем частично использовали отпуск. Отпуск, учитывая "полярность" был 2-х месячный. Кроме того, нам оплачивали проезд в поезде до самой отдаленной точки (где ставилась отметка в отпускном удостоверении) и обратно. Поэтому, несмотря на небольшую зарплату, мы довольно хорошо использовали отпускные возможности. В 1932 г. мы с Н.П. проехали Волгой до Астрахани, с очень большим интересом рассматривая все города. Помню, как мы мчались по бесконечной деревянной лестнице в Ульяновске к пароходу, когда он уже давал гудки. Запомнился очень тяжелый следующий эпизод. На какой-то пристани увозили, видимо, раскулаченного, это был статный крестьянин с большой бородой. Он истово кланялся большой толпе провожающих, откуда доносились повальные рыдания и вопли. В глазах у него стояли слезы. Добрались до Астрахани, где устроились в гостинице на углу Советской улицы и Братской (близко от нашего будущего дома...). Вечером обнаружили дикое количество клопов. Отставили кровати от стен. Клопы сыпались с потолка. Н.П. взял спички, коробочку и начал их поджигать по стенам, складывая трупики в спич. коробочку. Занимался этим всю ночь. Спать было невозможно. Они нападали десятками. Решил отправить коробочку в Горсовет. Кажется, так и сделал. (II.П. везде боролся с недостатками. Вероятно, не было ни одного магазина в нашем окружении, где бы в жалобной книге не было его росписи).

Ночь не спали. С утра отправились на Рыбохоз. Станцию. Хотели познакомиться с ней. Она была какая-то пустая, помещение запыленные, грязные. Обнаружили из научных сотрудников только Кузьмина А.Г. Он на нас произвел удручающее впечатление. О работе на Станции ничего толком не рассказал, молчаливо провел по помещениям. Решили - серый человек (потом был нашим другом), серая станция, серый город, серая клопиная гостиница. И тут я произнесла свою "историческую" фразу: "Ну, где, где, а в Астрахани я никогда не буду жить" и прожила там ... 26 лет и далеко не худших!

В тот же день мы выехали в Махач-Калу, оттуда не задерживаясь, поехали в Орджоникидзе и по Военно-Грузинской дороге, в автобусе, до Тбилиси. Все это было чудесно. И города, которые мы проезжали и, особенно, Военно-Грузинская дорога, горы, скалы, Арагва, замок Тамары. Все это производило незабываемое впечатление. Из Тбилиси, где мы не задержались, двинулись в Батуми, опять на берег Черного моря. И снова, как в Новороссийске в 1924 г., Черное море было дивным. Устроились где-то в частном домике у нацменов-татар в крохотной комнате. С деньгами стало туговато - и вдруг - неожиданно, выиграли по облигации 400 р. Почувствовали себя "Крезами". Потом был пароход, Черное море, Крым - и "Гаспра", где провели месяц. У нас были путевки только на питание, приобретенные в Л-де для научных сотрудников. Санаторий был чудесный, но жили мы у татар, в деревянном домике на II этаже. Туалет на улице, узенькая дырочка без стульчака. В санатории проводили целый день.

Кормили чудесно. Ежедневно были пирожные, которые ели впервые после революции. Но на второй или третий день я заболела жестоким колитом. Мы брали одеяло, забирались в гущу парка (народу тогда было не так много!). Я лежала и тут же устраивалась - под кусточком. В санатории Коля ел всякие разности, а я - рисовый отвар, который он приносил в парк. В результате он поправился на I кг., а я ровно на столько же сбавила. Из Гаспры решили домой ехать через Севастополь. Были на биостанции. Встретили нас очень радушно, у кого-то из сотрудников устроили небольшой "выпивон". Кто там был - просто не помню.

Вернувшись домой, в Полярное, опять принялись за работу. Н.П. ведал лабораторией прибрежного рыболовства. В эти годы повалила селедка, и он собрал очень большой материал. И тут начались наши трудные дни. К октябрьским праздникам 1932 г. Н.П. наградили Большой Советской Энциклопедией, получить которую, кроме первых томов, так и не удалось... На Севере мы жили очень изолировано, и что делалось на "большой земле”, до нас доходило слабо. Уже не раз мы говорили с Н.П., что надо вступать в ряды Ком. Партии. (Мне просто хочется подчеркнуть, насколько мы шли "в ногу" со страной).

И вот наступил роковой март 1933 г. 5 марта в "Ленингр. Правде" была напечатана статья "Осиное гнездо" за подписью К.Аренина. где писалось, что «В 1932 г. между ГОИНом и Мурманским рыбхоз, организациями был заключен договор, по которому ГОИН взял на себя производство научно-исследовательских работ, необходимых для правильной, основанной на научных данных, постановке государственной добычи рыбы в прибрежных областях Мурмана». И далее пишется, что обязательство не выполнено. И приводится список незаменимых сотрудников ГОИН-а - "дети попов, лишенцев, помещиков и бывшие офицеры". Перечислено 30 фамилий, в том числе и Н.П., которого сделали бывшим офицером. А он никогда не был на военной службе и после революции не выезжал из Петрограда. Судя по этому сомнительны характеристики других.

Когда мы прочли эту статью, то не придали ей значения - только посмеялись. Но 9-го или 10-го марта, вечером, после ужина муж сидел дома за своим письменным столом и, как всегда, работал, Я была в соседней комнате. Без стука открылась дверь, и вошли трое. Один из них, Чурилов - наш представитель ГПУ. Начался обыск. В первой комнате были книги, письменный стол - перевернули все. Были письма личного свойства, которые мы сохранили - зачитывались вслух с комментариями. Ничего не нашли, ничего не взяли. Предложили Н.П. одеваться. Его увели. Одновременно шли обыски в соседних комнатах. Всего "взяли", 16 человек (кажется). В том числе Е.М. Крепса, Ф.Е. Белова, капитанов, старика бухгалтера.

Первое, что я сделала - разорвала и бросила в печку личные письма. После издевательских комментариев они мне были противны. Утро встретило гнетущее. Но жизнь продолжалась. По-прежнему работала я в расовой группе. Все более и более усомнилась в правильности выводов, сделанных под нажимом И.Н. Месяцева о многочисленности рас трески.

Из памяти выпал этот период. Помню, что я была в Л-де (возможно, взяла отпуск). Носила на Шпалерку передачи. Их порой не принимали. Ходила я туда ежедневно. Потом была командирована в Москву, во ВНИРО на какое-то совещание. И вдруг - телеграмма "Свободен, жду, целую. Коля". Я тут же села на "стрелу". Меня встретили. Как прошел день - плохо помню. Только я заставила Н.П. повидаться со следователем и выяснить - вполне ли он реабилитирован? Да.

Вечером пришел Ф.Е. Белов и, кажется, Е.М. Крепс, и мы пробродили белую июньскую ночь по Л-ду, по Неве. Они рассказывали о том, что было, я - о Полярном, о Москве. Мы с Н.П. решили поехать в Москву, поговорить с Месяцевым (он был директором ГОИН). Месяцев убеждал нас не возвращаться на Мурман. Предлагал два места в Крыму, в Карадаге. Но Н.П. хотел закончить работу по сельди. Сказал, что для этого ему надо несколько месяцев, а потом мы можем и перебраться. И мы поехали. Одновременно с нами вернулись Ф.Е. Белов, капитаны и ряд других. Освободили всех. Как выяснилось позднее, Е.М. Крепсу следователь посоветовал, освобождая его, не возвращаться на Мурман.

Надо сказать, что мы (девчонки) вели себя достаточно глупо, Когда наши сидели - мы коллективно сочиняли песенки.

Так, для Н.П. была сочинена такая:

Где ты, треска нерестовая,

Ловишься нынче кому?

Ах, эту долю тюремную

Не посулю никому.

Помнишь, как в марте, бывало,

Шла ты ко мне на поддев.

Как же приятен и радостен

Был этот мартовский лов.

Ф.Е.Белову было написано:

В море Баренца не плавать,

Льдов мне больше не видать,

А на лесозаготовках

Буду век свой коротать.

Где вы, подвиги былые,

Карты рейсов и глубин,

Где вы, девы молодые,

Я один, один, один...

Много таких песенок было сочинено и громко распевалось по всему общежитию. Надо сказать, была и глупая припевка – “5 условий Сталина, 3 Петра Великого .... Даешь Петра Великого!" (Точно не помню, но смысл такой). Слышали нас разные уши, и по-разному все воспринимали. Вскоре по приезде на Мурман пришло письмо от папы, где он писал, что на мое имя он получил письмо от девчонок (с Мурмана), где была песенка, над которой он очень смеялся (Я просила его вскрывать мои письма).

22 июля, ночью, на буксире "Буревестник" пришли в Екатерининскую гавань Сталин, Ворошилов и Киров. Вызвали Клюге. Он показал им наше отделение ГОИНа. Об этом визите мы узнали только утром. Видимо, они выбирали будущий военный порт.

Компания наша к этому времени была очень большая. Это Вера Борсук, она стала фактической женой Белова, Нина Вержбинская, Катя Плечкова, Эля Лейбсон, Сима Чуева - ею несколько увлекался Н.П., что доставляло мне трудные минуты, но в общем все были очень дружны и как-то дополняли друг друга.

16-го августа вдруг пришел утром к нам парторг и сказал, что Н.П. вызывает ГПУ в город, в рыбацкую школу. Перед уходом Н.П. посмотрел на меня и сказал: "Вера, ты ведь знаешь, что я ни в чем не виноват" Я сказала: "Знаю", и мы распростились. Придя в лабораторию, я узнала, что в город были вызваны и Белов, и Клюге, и многие другие. Никто не возвращался. В лаборатории, где я сидела, был и М.И.(?) Сомов (отец будущего знаменитого полярника М.М. Сомова). Он уже был когда-то в тюрьмах и, кажется, в ссылке по так называемому "Дальневосточному делу", по которому сидел и Фортунатов. Он жил, кажется, в Москве, ихтиолог. Конечно, никто работать не мог, все переживали и обсуждали то, что происходит. И вдруг мы увидели бегущего к нашему зданию парторга.

- За мной, сказал Сомов. - Нет, за мной, - сказала я. Вызвали меня. Я вернулась домой в наши комнаты, и хоть день был теплый, одела осеннее пальто. Собрала небольшой узелок с умывальными принадлежностями и пошла. Тропка вилась по скалам, кругом Екатерининской гавани. С другой стороны ее был "город", а около выхода, на мысу наш Институт. Я шла и думала: «Может быть, в последний раз свободно иду!» И вот рыбацкая школа, "на страже" стоят комсомольцы, мобилизованные, видимо, в помощь. Сижу в коридоре, жду. Вызывают. Вхожу. По описаниям Н.П. следователя, вижу, что это Германов (следователь, который был у Н.П.). Спрашивать стал о песенках. - Кто сочиняет? - Все мы. - Но есть кто-то главный? – Нет, один - одно слово, другой - другое. - Ваш отец получил письмо с песенкой? - Да. - Что же он написал? - Что много смеялся. - Адрес Вашего отца? Тверская 14? (это мой с Колей адрес). - Нет, ул. Стачек 45а, кв. 83 (Чурилову – запишите). - Придется арестовать Вашего отца. Я молча пожала плечами,

Опять Чурилову - пишите: Ленинград, ГПУ. Арестовать С.С. Стражева. Тот угодливо пишет и спрашивает: "Можно дать телеграмму?" Следователь делает ему знак, из которого я поняла, что все это розыгрыш. Опять расспросил о песенке, потом предлагает "подумать" и передает меня парнишке - комсомольцу из рыбацкой школы. Тот ведет меня в красный уголок и усаживается "сторожить". Я осмотрела все картинки, плакаты, отпросилась разок в туалет, куда он меня доставил и сторожил у двери. Вечером решила улечься спать. Подстелила пальтишко на скамейку и легла. Задремала. Вдруг - чувствую, кто-то меня укрывает. Это парень прикрыл своей курткой. Стало уютно и я заснула. Разбудили ночью - Идите! - матрос с ружьем. Вывел меня и повел к спасательной станции. Матрос шел сзади с винтовкой наперевес. Я шла очень гордо. По-девчоночьи было интересно. У пристани стояла "Пурга" (пограничный катер). Меня опять провели в Красный уголок. Радом сел матрос с ружьем. Было как-то спокойно и уютно. Из хулиганства я раза два просилась у матроса в туалет, и он добросовестно меня туда доставлял и сторожил у двери. В Мурманск пришли рано утром. Вывели, и опять сзади матрос с ружьем. Я шла, гордо подняв голову. Кроме интереса, что будет дальше, никаких чувств не было.

Привели к длинному одноэтажному зданию - бывшая бойня, приспособленная под тюрьму. Ввели в огромную комнату, примыкавшую с одной стороны к охране, с другой - к камере уголовников (закрытая дверь), и тут я увидела многих наших сотрудников. Н.П. не было. Мужчины, женщины вместе. Ну, конечно, рассказы, обмен впечатлениями. Кормили скудно, баландой, хлебом. Хочется вспомнить, как неоднократно дежурные солдаты приносили нам сахар, белый хлеб и конфузливо говорили: “женщинам”. И как-то становилось теплее. Ночи были прохладные и спать мы сбивались в одну кучу, независимо от пола. Было вполне сносно жить. Мучило меня одно: из "дежурки", когда звонил телефон, часто доносилось "его или ее?" Я кидалась к окну и видела, что откуда-то выводили Н.П. Возвращался он часа через 3-4, а через полчаса снова слышалось - "его или ее?". И его вели снова, и так днем и ночью. Может ли он спать?? Как выяснилось потом - допрашивали сутками до полного обалдения.

Многое уже стерлось из памяти. Помню только, как вызвали капитана "Книповича" Антуфьева и когда он вернулся, то его посадили в отдельную камеру, но в дверях была щель к нам. Он позвал меня и сказал, что вынужден был сказать, будто бы он передавал шпионские сведения иностранным судам. Я спросила - зачем он сказал такую чушь - "Иначе мне сказали, что меня расстреляют" - "Так ведь это нарочно говорят!" - "Нет, они сказали, что так сделают, если я не подпишусь". Я отошла просто потрясенная - неужели? Так прожили да 10 суток. Сделали из хлеба шахматы, дурили, старались веселиться. Партиями (то мужчин, то женщин) водили в туалет, порой просто, чтобы прогуляться по воздуху, т.к. туалеты были на улице. На последние сутки меня вызвали. Следователь предложил мне расписаться, что я не буду рассказывать о допросе и пр. и сказал, что даст мне свидание с мужем, а потом меня освободят. Я не выдержала и сказала, что муж после первой отсидки спрашивал своего следователя - может ли он считать себя реабилитированным и следователь ему ответил, что да. (Я знала, что это тот же следователь, по манере его мешать ручкой в чернильнице, о которой говорил Н.П.) И вдруг он мне сказал: "Вольно ж Вам было возвращаться сюда". И заторопился уходить.

С Н.П. мы встретились в коридоре, где он быстро сказал, что имел две очные ставки с Цыбиным и Ник.Эм. Клюге (племянник дир-ра, библиотекарь, страшный трус), которые утверждали, что он агитировал рыбаков против Сов. власти, рассказывал анекдоты (а Н.П. никогда их не запоминал!)

Цыбин - рыбак, работавший у Н.П. в лаборатории, с ним очень много возился Н.П. Это был раскулаченный где-то, у него было много детей совсем маленьких. Видимо, он испугался и готов был подписать что угодно. Его выпустили досрочно.

Нас привели к другому следователю. Ну, тут разговор был о доме, о Витальке. Н.П. просил договориться со следователем о передаче на вокзале (их повезут в Л-д) материалов по селедке, что в тюрьме он постарается закончить работу.

И вот я на свободе. Пошла на вокзал, поймала следователя. Он мне дал свой телефон, чтобы, когда я приеду в Л-д, могла передать материалы. Привели наших. Всех запихали в "столыпинский" вагон. Отдельно, в мягком вагоне со следователями в разных купе везли Н.П., Белова и Клюге. Я тут же решила - значит это главные? Не знаю, был ли тут и Зенкевич. Я видела всех в окнах купе.

Помахала уходящим вагонам и пошла на пристань искать попутное судно. Выпущена была я одна. Из этого я заключила, что взяли меня для острастки Н.П.

Вернулась в Полярное и почувствовала "полосу отчуждения". Только трое из оставшихся сотрудников - Дианова, Ворошилова и ... (мужская фамилия забыта) очень сердечно ко мне относились. Меня вызвал Осадчих, который заменил Клюге. Сказал - хоть Вас и отпустили, но в море не пустят! Давайте сделаем так: я дам Вам командировку в Л-д без оплаты командировочных. Кончайте там отчеты свой и Н.П. по прибрежной треске. Я продержу Вас как смогу долго. Может быть, скоро что-то проясниться. Я поблагодарила и собралась в Л-д. Это было в августе, а в ноябре я была уволена по сокращению штатов. Отчеты я выслала. Осадчих поступил порядочно. В 1937 г., когда "перебирали" членов партии, он был арестован и не вернулся. Это был период ежовщины. Тогда мало кто возвращался.

И вот я - в Ленинграде. Ежедневно на Шпалерке с передачами. И не только Коле, но и многим другим. Получился как бы передаточный пункт. Мне пересылали их из Москвы, из других городов, и я передавала всем. Очереди были на передачу большие. Приехала на месяц Таня Дементьева. Ее муж - Михаил Соломонович Идельсон тоже сидел. Сидел Л.А. Зенкевич, Зайцев (гидролог из ГОИНа), наши девчонки, Татвасик и много других. Впечатление было такое - кто попал в момент ареста на Мурмане, тот и был взят. В Москве никого не тронули. Кто был в командировке, в отпуске - тоже. Бородатов (который фигурировал в статье Лен.Правды как бывший офицер) был в командировке. Возвратился вместе с кем-то из ГОИН-овцев в Мурманск (когда мы все там сидели в бойне), услышал о происходящем, тут же купил билет до Москвы и уехал назад. Не тронули и его жену З. Паленичко (тоже упоминаются в статье как дочь кулака). Она была в Москве.

Приехав в Л-д, я позвонила следователю и передала материалы по селедке, а также книги из библиотеки ЗИНа, которые просил Н.П. Получил он все это через месяц. Видимо, проверяли. Ему даже перепечатывали что-то из его писаний. При передаче полагалось прикладывать список передаваемого. Письма (открытки) можно было писать почтой. И вот я "открыла" конфеты (леденцы с начинкой) у которых был брак, и один конец не запаян. И я решилась - тушью на пергаменте написала записочку, свернула туго и засунула в конфету. Насовала туда и соли и написала, чтобы на колене кальсон поставил никотиновое пятно (папиросой), если получит записку. Конфеты я послала по счету, упомянув в перечне 10 конфет (чтобы случайно не съел при передаче страж). В те годы белье сидящих передавали в стирку домой. В следующий раз я со страхом шла давать передачу - вдруг обнаружили! Но все было спокойно. Пятно в условном месте обнаружила. И тут я начала писать все, что хотела, начиняя по несколько конфет. Почему-то не догадывалась об устройстве обратной почты в швах. А она шла ... Как выяснилось много позднее, Коля на папиросной бумаге карандашом писал мне и засовывал в швы - и все это возвращалось к нему. Потом я поняла, что для меня - это было лучше. Письма "оттуда" были жуткие. О бессердечии людей, о предательстве, или, вернее, провокации друзей.

Записки Н.П. из тюрьмы

Уволили меня в ноябре. Зарплату я перестала получать. Шла Торгсином: Колины часы (золотая луковица), цепочки, браслет мой, микроскоп - все пошло на передачи, на жизнь. Помогал мой папа. (С папой жила тетя Ама, они потом зарегистрировались). На работу я не устраивалась, т.к. ждала, куда вышлют Н.П.

Ввели паспорта. Со страхом шла получать. Представила справку об увольнении по сокращению штатов. Приехала домой (площадь была забронирована). Паспорт выдали. Была возможность устроится лаборанткой к Гербильскому (он тогда вел курс биологии в текстильном институте), предлагал лаборантство и Правдин. Это были смелые люди. Не боялись меня. А вот товарищ Н.П. - Стрельников, когда я пришла к нему с просьбой об устройстве на работу (я боялась, что разбор "дела" Н.П. затянется и моего "золота " не хватит), увел меня торопливо в самый дальний угол музея, чуть ли не шепотом стал расспрашивать, сказал, что ничем помочь не сможет (в смысле устройства на работу), предлагал деньги. Я, конечно, гордо отказалась и постаралась скорей ретироваться.

К этому времени приехала ко мне Т.Ф. Дементьева. Она взяла отпуск и стала помогать с передачами. Вместе выстаивали очереди. К этому времени выпустили Татьяну Васильевну Вобликову, Л.А. Зенкевича и еще нескольких человек. И вот настал день, который я никогда не забуду. Пришел к нам, вернее к Т.Ф. (она и Т.В. остановились у меня) Л.А. Зенкевич - и вот, не стесняясь моего присутствия, он начал говорить о том, что Н.П. предатель, что он на всех (в том числе и на него) наговорил, обвинял и в шпионаже, и во всех смертных грехах, что он погубил Мих.Солом. Идельсона (мужа Т.Ф.Дементьевой). Я в ужасе убежала в спальню, уткнулась в подушки и решила про себя, что Н.П. должен умереть. Решила с конфетами передать письмо, где потребую, что бы он покончил с собой. Если все так, как говорил Зенкевич, то жить он больше не может. Я помню, что я даже не плакала, я как-то окаменела. Как ушел Зенкевич - не знаю. Пришли ко мне обе Татьяны и стали уговаривать не доверять словам З., что все надо выяснить сначала. Мне стало легче. Как я была им благодарна! Если б не они, я, конечно, написала бы такое письмо и как было бы тяжело Н.П. думать, что я не верю в него.

Зенкевич уехал в Москву, и вскоре выпустили Г.А. Клюге. И тут мы узнали совсем другое. Узнали, что не Н.П., а Зенкевич подписывал все, что ему предлагали, даже о шпионаже. Не пощадил он и своего любимого ученика - Идельсона и на очной ставке уговаривал того признаться во всех грехах. Видимо, решив, что Н.П. не выйдет из тюрьмы, 3. решил всю вину за наговоры свалить на Н.П. Узнали мы, также, что шпионаж отпал. (Незадолго до смерти В.С., готовя к публикации в «Репрессированной науке» отрывок воспоминаний об арестах на Мурманской станции, по её просьбе я убрал фамилию Зенкевича, заменив её нейтральным «N». Сейчас я полагаю, что это было ошибкой и следует, перефразируя Галича, "поименно вспомнить тех, кто поднял руку" – В.Т.)

Шли месяцы. Витальке уже было 5 лет. Болтун был - страшный. Даже будучи один - непрерывно что-то рассказывал то игрушкам, то просто сам себе. Как-то ехала я с ним в трамвае и он "рассуждал", не помню на какую тему. Почувствовав интерес, с которым к нему прислушивались окружающие, он еще усилил свое красноречие.

А месяцы шли. И вот настал еще один трудный день. Когда мы с Т.Ф. пришли с передачей, нам сказали, что в прокуратуре известен приговор. Мы помчались туда, заняли очередь (народу – тьма).

Через некоторое время я решила попробовать позвонить следователю (телефон, который я получила в Мурманске). Его голос ответил, что следователя нет. Побежала в прокуратуру (на Литейном), поднимаюсь - в уголке сидит Т.Ф. и плачет. Спрашиваю; "Что?" - "3 года концлагеря". У меня сразу мелькнула мысль: раз Михаилу Соломоновичу 3 года, то Н.П. наверняка 10 (выше был только расстрел), т.к. Н.П. и Белов выделялись из всех (ехали в поезде со следователями), а М.С. в "столыпинском" вместе со всеми.

Мчусь к дверям прокурора. У меня, видимо, было такое лицо, что очередь расступилась, и я прошла к прокурору. Спрашиваю - в ответ "а я не помню". "Как не помните?!" Берет трубку, куда-то звонит, но ничего не получается. Тогда я говорю - "Скажите прямо - расстрел?". "Какой там расстрел, 3 года, только я не помню, условно или нет". И не столько слова, сколько жест рукой (такие, мол, пустяки) меня вполне убедил. И я вышла сияющая. Татьяна плакала, а я была просто счастлива. 3 года казались мне такими пустяками ... На "условно" я, конечно, не рассчитывала.

Вскоре наших всех перевели со Шпалерки (ул. Воинова) в "нижегородскую" тюрьму. Она считалась пересыльной. Девчонок выпустили. Они получили "условно".

Здесь можно было получить свидание. Проходило оно в присутствии следователя. Обменялись мы лишь платками, в швы которых были вделаны письма. Это я обусловила заранее (через конфету). Во время свидания Н.П. просил меня проникнуть к следователю и получить книги из ЗИНа, которые я брала там для него и передала для работы, а также рукопись. Вернувшись домой, я вместе с Татьяной Васильевной вскрыли шов платка и вытащили письмо. И тут оказалось, что Н.П. тщетно пересылал в штрипках кальсон записки на папиросной бумаге. Мы кинулись вскрывать - и тут я поняла, что для меня было лучше, что я не знала о существовании этих записок.

Записка Н.П. из Тюрьмы

Сидел он в одиночке, порой его лишали передачи. Однажды к нему подсадили сумасшедшего. Физического воздействия не было, но моральное было большим. Сначала пытались приклеить шпионаж - Зунд и мой папа ("тайны" Путиловского завода), но скоро это отпало. Зенкевич очень способствовал, и подтверждал всякие наговоры. Стойко держались все девчонки, отрицая всякие "гипотезы" следователей. Как потом при встрече с Н.П. выяснилось, что "гипотез" было много и почти все отпали.

Обвинение, вынесенное тройкой (тогда суда не был) и то, что не отрицал Н.П. было: судно должно было идти в научно-поисковый ихтиологический рейс. Из Москвы приехала Кленова (геолог) и добилась передачи судна для геологического рейса, (это была очень энергичная дама). Месяцев (дир. ГОИН, он был тогда у нас) распорядился передать судно. Н.П. протестовал, но изменить приказ не мог. Следователь сказал: "Если бы судно пошло в ихтиологический рейс - страна получила бы рыбу, а с передачей судна страна рыбу не получила". "Но что я мог бы сделать?". "Должны были обратиться к нам". Отсюда - пассивное вредительство, статья 58-7.

У Михаила Соломоновича Идельсона обвинение заключалось в том, что, будучи в Мотовском заливе, он обнаружил один крупный косяк рыбы, и дал радиограмму о нем, а о втором небольшом косяке не сообщил.

- Почему? - Сам не знаю, не придал ему значение. Та же статья. Что было у других - не знаю.

Обсуждая впоследствии это дело, мы решили, что когда Сталин был у нас на Станции, ему показалось подозрительным, что здесь, "на краю света" в трудных условиях живут интеллигентные люди. Что их сюда притягивает? Бросил фразу с подозрением. Кроме того, решено было устраивать военный порт, а станцию выселять.

Какие-то писаки написали статью в «Ленинградскую Правду». Правильным там было только, что Поленичко была дочерью кулака, а Остроумов сыном священника (причем ни ту, ни другого не арестовали - их не было в Полярном). Остальное все было вымышлено (Н.П. и Бородатов - бывшие офицеры). Но статья позволила арестовать выборочно первый раз, а т.к. все вернулись назад - более широко во второй. Когда поняли, что "дела"-то нет, вот и придумали каждому какой-то просчет и дали минимальный срок. По тем временам это был пустяк.

Я послала письмо в ГПУ с просьбой вернуть мне переданные Н.П. библиотечные книги - и вскоре получила повестку явиться в комнату №... Пошла. Когда шла по коридору, запомнилось - ведут парнишку лет 18. Видимо, давно сидит - лицо землистое. Как он смотрел на меня! Такими глазами ... Этот взгляд запомнился навсегда. Следователь (грузинская фамилия) передал мне книги, и я спросила его, не может ли он сказать мне, куда Н.П. отправят. Он сказал, что это уже не его компетенция, но прибавил, что слыхал, что, кажется в Астрахань. Я была ему очень благодарна, т.к. тут же стала договариваться с ВНИРО об устройстве меня в Астрахань.

Конечно, во ВНИРО мне пошли на встречу. Особенно хлопотал за меня Шорыгин, рассчитывая, что я буду опять гидробиологом Волго-Каспийского рыбхоза. Станция согласилась взять меня ст.н. сотрудником (в Полярном я тоже была уже старшим н.с). Пока я была в Москве, наших уже отправили по этапу. В Астрахань попали Н.П., М.С. Идельсон, Соколов (гидролог), капитан "Персея" Замяткин (после освобождения он спился и погиб где-то на улице), капитан ''Книповича" Антуфьев. Ф.Е. Белов был отправлен на Д.В. Е.М. Крепс не возвращался в Мурманск, т.к. следователь, освобождавший его после первого сидения, предупредил, что в Мурманск возвращаться нельзя. Он оставался в Ленинграде в физиол. ин-те, но в 1937 г. благодаря какому-то недоброжелателю был оклеветан и выслан на Д.В.

Вернулся он с поврежденным позвоночником. Стал академиком и ходил согнувшись.

По дороге "астраханцы" долго сидели в Саратове в тюрьме. Вернувшись в Ленинград, я стала готовиться к отъезду. Прежде всего позвонила Гербильскому и сказала, чтобы он на меня не рассчитывал (мы договорились, что я с осени поступлю к нему на кафедру лаборантом в текстильный институт , где он преподавал). Витальку решено было оставить пока у папы и тети Амы. Брать его с собой "в неизвестность" я побоялась. Тем более, что жить было нужно где-то, снимая комнату.

15.УЛ.1934 г. я была зачислена ст. н. с. Волго-Каспийской научной рыбохозяйственной станции. На вокзале меня встретил А.А. Остроумов, которого я хорошо знала по Мурману. Он приезжал к нам студентом и очень сдружился со мной и с Колей. Предупрежденный нашими девчонками (провожавшими Н.П. и других, когда их отправляли из Л-да), А.А. проследил появление наших, узнал где находится концлагерь, и когда я приехала, он проводил меня туда. Лагерь располагался км в 3-4 от Астрахани. Я доезжала на трамвае до кладбища и дальше шла пешком, степью.

Лагерь был огорожен колючей проволокой с наблюдательными башенками. У ворот стояли часовые. Через лагерь протекала речка, соединенная с Волгой (м.б. рукав дельты) и туда проходили УЛАГовские промысловые суда (с черными парусами) и приемки. Был приемный плот, Н.П. был плотовым, т.е. приемщиком рыбы. Политические и уголовники были перемешаны, хотя наши все жили в одном маленьком домике. Вообще в те годы жизнь в концлагере была не очень трудной. Работали те же 8 часов. Легко давали свидания. Я приходила после работы ежедневно, приносила передачу. В лагере кормили, по тем временам, сносно, на воле питались не лучше - но у нас был рынок, где было все: мясо, яйца, молоко, овощи, рыба. Я подходила к воротам и просила часового вызвать "такого-то". Он кричал кому-нибудь из лагерников и Н.П. приходил и даже выходил за ворота. Можно было разговаривать сколько хотелось, хоть час, хоть полтора и никто не слушал (конечно вечером, после работы).

А.А. Остроумов нашел мне комнату в центре Астрахани у симпатичной хозяйки, и я начала входить в "курс дела". Директором В-К Станции был Крупин - бывший хозяйственник, к науке никакого отношения не имел и довольно ограниченный человек. А.А. меня предупредил, что есть ставки в 300 и 350 р., и что я должна требовать 350, угрожая, что я уеду и им придется выплатить мне подъемные. Так я и сделала и добилась 350 руб. В это время ГОИН (так назывался раньше ВНИРО) организовал Каспийскую экспедицию во главе с Месяцевым. Приехало много москвичей, в том числе Т.Ф. Дементьева, которая тут же поселилась у меня. Вместе мы стали бегать в лагерь. Приехал Зенкевич и стал говорить со мной о гидробиологич. работах. Узнав, что я буду работать под его руководством, я категорически отказалась от гидробиологии, заявив Месяцеву, что он сам меня переделал в ихтиолога.