Формозов А.Н. У студеного моря. В кн. «Среди природы». Изд. третье, исправленное и дополненное. Составление и подготовка текста А.А.Формозов, примечания А.А. и Н.А.Формозовых. Новосибирск. «ИНФОЛИО-пресс», 1997. Стр. 227-236.

На севере европейской части СССР А. Н. Формозов работал в 1927, 1929 и 1931 гг. Здесь описывается вторая поездка. В научной печати отражения она не нашла. Поездка продолжалась около полутора месяцев — с конца мая до середины июля. С острова Харлов А. Н. Формозов пароходом доехал до Архангельска, а оттуда — поездом в Ленинград.

В 1938 году на архипелаге Семь островов по предложению А. Н. Формозова был создан одноименный заповедник. В 1951 заповедник был закрыт, но его территория частично вошла в Кандалакшский заповедник в качестве филиала.

При работе на острове Харлов А. Н. Формозовым были составлены карты гнездовий основных видов птиц. Эти данные опубликованы научным сотрудником Кандалакшского заповедника Ю. В. Красновым с соавторами в книге «Морские колониальные птицы Мурмана» (Ст.-Петербург: Наука, 1995, 224 стр.). Таким образом был получен самый длинный ряд наблюдений за численностью колониальных птиц на Баренцевом море. Выводы не утешительные: в результате хищнического рыбного промысла в 60-х годах, подорвавшего запасы рыбы, численность колониальных птиц упала примерно до той же отметки, как и в 20-е годы до организации заповедника, когда птиц истребляли местные жители, собирая яйца.

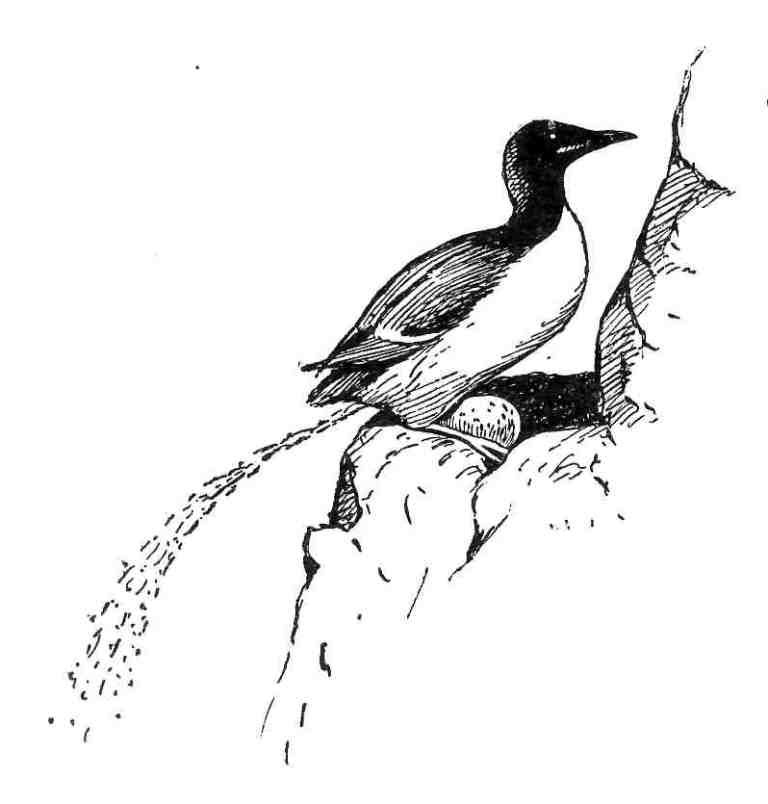

Черновые заготовки к очерку дополнены заметкой «Неоконченный рисунок», напечатанной в «Детском календаре» за 1941 г. (листок на 27 июня), и подписями к серии рисунков «Кайра» из журнала «Юный натуралист», № 2, за 1936 г. Зарисовки кайр, сделанные на острове Харлов, использованы здесь как иллюстрации. Кроме того, в текст включено несколько отрывков из писем к Л. Н. Формозовой от 12, 14 и 19 июня 1929 г.

(здесь и далее примечания составителей).

У студеного моря

Всю ночь бесновался, звенел океан.

И шхуны рвались на причальных буях,

И плыл из Норвегии теплый туман,

апомнивший мне о далеких краях...

А за поселком тундровые дали,

Олений мох на солнце серебрится.

Там на озерах гуси задремали

И мошкара над кочками клубится...

А. Пестюхин[1]

Мы выехали из Москвы 23 мая 1929 года, я и юный натуралист Шура М., который отправлялся со мной в качестве помощника-добровольца[2]. Ехал я по поручению Наркомзема изучать северных животных и выяснить, пригодны ли Мурманские острова для разведения голубых песцов. За два года перед тем я обследовал остров Кильдин, где вскоре же было организовано песцовое хозяйство[3], и уже имел некоторый опыт такой работы.

Заблаговременно изучил я карты побережья, прочел «Лоцию Мурманского берега» — наилучший источник сведений о южной части Баренцева моря — и нашел единственную группу островов, которая могла представлять интерес для зверьков. Острова вытянулись цепочкой на расстоянии полутора — пяти километров от берега и были достаточно изолированы.

Южная часть Баренцева моря, как известно, не замерзает, поэтому песцы могли бы уйти с островов только вплавь. Но для этого у них вряд ли будут достаточные причины, так как в хозяйствах их хорошо снабжают кормом. Нужно было выяснить, не приносит ли к этим островам льды из горла Белого моря, описать поверхность островов, их растительность и животный мир. Все это поможет оценить пригодность места для целей полувольного звероводства.

В Подмосковье уже было лето. Березовые рощи давно оделись густой зеленью, распустился дуб, вылетели майские жуки. Зеленые косы ветвей плавно качались от порывов теплого ветерка. Телята нежились на изумрудных лужайках, усыпанных золотым ковром одуванчиков. Задрав штаны, деревенские ребятишки бродили по лужам и старой корзиной, служившей им тралом, промышляли головастиков.

Знакомое чувство освобождения от множества городских дел охватывает при первом же стуке колес. Высунув голову из окна, я жадно ловлю запахи полей, песни птиц и, сам не замечая, тоже что-то пою...

Мурман! Серо-голубой и прозрачный Мурман, я снова тебя увижу! Жадный вой чаек и грохот прибоя. Тихие вздохи дельфинов над застывшей гладью заливов. Серые группы оленей среди тундры и скал. Стойбища и маяки, ёлы и карбасы, крепкие бородатые люди в зюйдвестках, запах трески и водорослей... Странное чувство. Я прожил там всего одно лето, а возвращаюсь, как на милую родину. Есть что-то притягательное в воздухе и красках Севера. Они не обжигают, как на юге, от них не кружится голова. Но тот, кто побывал здесь хоть раз, снова захочет увидеть светлые прозрачные краски незаходящего солнца, услышать величавую тишину Заполярья.

Мурманский поезд по расписанию почти целый день стоял в Ленинграде. Я воспользовался этим, чтобы достать в Гидрологическом управлении хорошие карты побережья. Ночью мы пересекли границу Карелии, а наутро, в Петрозаводске, заметили, что догоняем весну. Здесь на березах были только первые золотистые листочки, лес едва одевался легкой зеленоватой дымкой. Еще цвели на глинистых обрывах мать-и-мачеха и ранние ивы, свежая трава показалась только кое-где на солнцепеках. Чем дальше к северу, тем меньше чувствуется весна. У Кандалакши почки берез едва только начали набухать, зацветали первые ивы. Правда, снега уже не было, но и трава еще не появилась, и темный ковер лишайников едва прикрывал холодные ребра камней.

Озера, сосновые леса, усыпанные валунами, низкие горы Карелии, шумные реки мелькали за окном вагона. Камни и лес, лес и камни, неразлучные в этой стране Калевалы. Я видел сосны, поваленные бурей. Они поднимали на воздух и крепко сжимали в узорных сплетениях корней круглые тяжелые валуны. Я видел березы, прилепившиеся в щелях гранитных уступов, и молодые сосенки, сидевшие на больших плосковершинных валунах.

Утром 27 мая пересекаем Полярный круг. На Хибинах белеют большие пятна снега. Огромное озеро Имандра скрыто подо льдом; не видно никакой зелени, почки на березах плотны и тверды, как зимой. Так 27 мая в центре Кольского полуострова мы застигли ту фазу весны, которая у нас под Москвой бывает на целый месяц раньше.

У Имандры нам нужно было сделать остановку, произвести некоторые наблюдения и дождаться более теплого времени для выезда на Мурман. Мы остановились на хибинском опытном поле у Иогана Гансовича Эйхфельда — руководителя работ по продвижению земледелия на север[4]. Живой собеседник и радушный хозяин, опытный агроном, он и тогда уже был хорошо известен в Карелии и на Мурмане. Теперь же академик И. Г. Эйхфельд известен всему Союзу.

Часть опытных участков Эйхфельда была расположена близ железной дороги, между берегом озера и подножием горы. Новый участок год назад был выбран на обширном торфяном болоте за белой губой озера Имандра. В лесу была построена небольшая изба, в ней жили двое рабочих и хранился запас семян и удобрений. Лучшего места для нашей кратковременной работы в этом районе нечего было и желать.

Иоган Гансович повел нас напрямик через ноздреватый, изрядно потрескавшийся лед Имандры. Вправо тянулась огромная равнина озера с мелкими островками, обозначенными черными группками елей. Впереди дальний берег Белой губы четко рисовался зубчатой стеной леса. Сырой порывистый ветер мчался над озером, разбрасывая соловую воду луж. Лед глухо потрескивал и крякал. Озеро вздыхало, медленно пробуждаясь от зимнего сна. Длинные трещины и широкие забережья, в прозрачной глубине которых сверкало чистое песчаное дно, заставили нас сделать большой обход. Вдоль берега, под первыми рядами деревьев, лежали большие сугробы снега, принесенные ветром с озера. По следам зайцев, обглодавших ветви на высоте трех метров, видно было, что снег уже сильно осел.

Преодолев сугробы, мы вышли на проталины, зеленевшие мягким густым ковром мхов, зарослями багульника и подбела. Избушка пахла свежей сосновой смолой и мхом, торчавшим изо всех пазов. Я лег на мешки с суперфосфатом, а Шура — на посевном овсе. Рыжие лесные полевки грызли зерно у него под головой: нам не пришлось далеко ходить, чтобы расставить свои ловушки.

Спать не хотелось — мы собирались на глухариный ток. Полярная майская ночь была прозрачна и тиха, как московский осенний полдень. Какой-то мягкий неуловимый свет лился с бледного палево-желтого неба, освещая все одинаково ровно, без резких бликов и теней. У полевок началось брачное время. С шорохом и писком два рыжих самца гонялись за маленькой самкой. Три быстрых комочка то катились к норке под упавшей елью, то порскали по доскам, брошенным у избы, или начинали игру в прятки у мешков суперфосфата.

Ночная жизнь леса была вся на виду, в ней не оставалось никакой таинственности. Тоненькая ласка бесшумно, как тень, выпрыгнула из-под кочки, прошлепала через лужу и скрылась у самых моих ног в нору полевки-экономки. Спина ласки была в рыжем меху — зимний белый наряд она сменила сравнительно рано. Гораздо раньше, чем заяц-беляк, который медленно ковылял мне навстречу через талый снег и сырые проталины. Встав столбиком на задние лапы, чтобы прислушаться, он сделался как две капли воды похожим на снежного зайчика, вылепленного ребятами. Я стоял тихо, и большие заячьи уши ничего не услышали. Беляк приблизился ко мне, нагнулся, понюхал мох и землю, прыгнул еще несколько раз и пошел, пережевывая ягоды брусники. Он жевал их, забавно двигая вправо и влево раздвоенной верхней губой, уставившись прямо на меня и ничего не видя. «Вот длинноухий тетеря! Ты ведь и впрямь косой», — прошептал я про себя. Беляк был так близко, что я мог бы достать до него стволом ружья. А он все сидел и задумчиво жевал кислые ягоды. Левая нога моя онемела от неудобного положения; я чуточку качнулся вправо. В одно мгновение, прижав уши, собравшись в комок, заяц сделал трехметровый скачок, перемахнул через поляну и часто зашлепал белыми валенками лап над лужами, зелеными мхами и рыжими подушками вороницы. Я понял, что неподвижного человека он принял просто за ствол дерева. Малейшее движение незнакомого предмета заставило его пуститься наутек.

Ночной птичий хор мало отличался от дневного хора, хотя было всего час-два ночи. Рыжегрудые черноголовые вьюрки однообразно тянули свое хрипловатое «вжимм», звенели гаички и горихвостки. Белобровый дрозд медленно, словно старую сказку, повторял строфы несложной песни. Малиново-красные и серые щуры перелетали в елях. Они были еще более смирные, чем у нас на зимовке. Лес ронял последние капли вчерашнего дождя. Темные ели с жидкими вершинами были пышнее одеты ветвями внизу, чем вверху. У некоторых густые лапы спускались к самой земле, скрывая подножие, подобно зеленой юбке. У других макушки сухи, а сучья увешаны длинными лохмами лишайников. Бросилось в глаза, что климат здесь мало благоприятен для ели; до северной границы этой породы осталось уже недалеко. У Имандры она угнетена, растет медленно и редко дает урожай шишек. В лесу масса ягод, особенно брусники, перезимовавшей и очень вкусной.

Тока мы так и не нашли, но за неделю, проведенную у Имандры, насмотрелись на белых куропаток, гагар и собрали неплохую коллекцию зверушек. Из-за Имандры ушли уже не по льду — его сильно поломало, а в обход — лесами и топями. Отмахали верст двадцать и 3 июня добрались до железной дороги. Со станции Имандра мы доехали до Мурманска, а оттуда до города Александровска с известной биологической станцией. Здесь было удобно дожидаться рейсового парохода и время не пропадало зря, так как в окрестностях станции можно было наблюдать за птицами. На легкой шлюпке мы ездили несколько раз в ближнюю Пала-губу, хорошо мне знакомую еще с 1927 года.

Старое поморское слово губа означает то же, что и норвежское слово фиорд, но если я скажу вам: мы едем в Пала-губу, — это прозвучит, пожалуй, и менее выразительно, и более скромно, чем Пала-фиорд. Впрочем, неважно; это окруженное горами покойное и затихшее, как лесное озеро, пространство вод вряд ли нуждается в особо звучных наименованиях. Там самая лучшая литораль из всех имеющихся близ Мурманской биологической станции, самая богатая обнажающаяся при отливе прибрежная полоса, на которой под камнями и в скользких водорослях прячутся морские звезды и крабы, быстрые, тонкие, как змейки, литоральные рыбки-маслюки, тысячи бокоплавов, мелкие актинии, целые грозди мидий и другие моллюски, то в виде крышечек, то в виде тарелок — вся та живность, какую смотрят, ловят, разводят и изучают студенты, приезжающие сюда со всех концов страны.

А какая морошка по берегам, как густо растет темно-синяя черника и сизая голубика среди мелких пахучих кочек, перемежающихся со скалами, пестрыми от лишайников, и болотцами, снежно-белыми от хохолков пушицы! Всякий отправляющийся в Пала-губу на литораль возвращается не только с банками, переполненными медленно копошащейся живой добычей, но и с губами, синими от ягодного сока. Но не за морошкой, не за водной живностью приплыл я в Пала-губу. Меня интересовали здешние птицы: чистики, гаги, крачки, поморники. Их тут очень много. На одном мысу я насчитал двенадцать гагачьих гнезд. Я убил несколько чистиков и пытался сделать кое-какие зарисовки, хотя при наступившем холоде это не так легко. Со дня моего приезда на станцию погода испортилась — дует норд-ост, идут туманы, дождь, два дня был сильный снег и вся тундра стала белой.

Наконец, 12 июня приходит пароход, и мы отправляемся вдоль южного берега Баренцева моря в становище Харловку, лежащее напротив выбранного мною для работы острова. Едем три дня. При выходе из Кольского залива нас встречает крепкий шторм и здоровая волна. Плывущие мимо местные суденышки — ёлы — по временам пропадают между волн до самых парусов. У парохода пеной и брызгами заливает нос. Проплываем мимо острова Кильдина. Он весь в снегу. У берегов большие табуны пролетной птицы. На стоянке у мыса Териберского ужу с парохода на мясо чистиков, убитых еще в Пала-губе. Оказалось, что это очень глубокое место — до 18 метров. Попадаются только бычки. Мелких выпускаю, а из крупных варю уху.

К вечеру шторм стал стихать. На следующее утро уже совсем ясно, ни малейшей волны. Берега низкие — все голый серый или красноватый камень. Даже тундровая растительность сюда не выходит. Губы неглубоки, окружены обычно островками. Становища так прячутся в щелях, что серые домики с трудом отыскиваешь в бинокль. Вода темно-синяя, а небо очень светлое, с жидкими белыми облаками.

И вот Харловка. Пароход загудел сиплым, словно простуженным голосом. Затихла машина, громыхнула якорная цепь, стало меньше покачивать. Мы быстро выбросили на палубу ящики, палатку и мешки, готовясь к переезду на берег. До него совсем недалеко. Серые гранитные лбы обрываются над узкой песчаной полоской пляжа, а на них старинные кресты. Вдоль песка белая линия прибоя, пенистая и бурная против устья речки. В щели между скал — горсточка домиков, стая карбасов и ёл, дальше — широкий волнистый скат тундры, медленно поднимающейся к югу. А над всем этим холодное прозрачное небо и тишина. Тишина такая, что слышно за версту, как гремит, выбегая к морю, речка, как кричат заунывно вдали гагары и поскрипывают уключины выходящих к пароходу карбасов.

С нежностью и волнением смотрю я на берег, на этот серо-голубой Мурман, на прозрачную воду студеного моря, полуночное светлое небо и коренастых поморов, размеренно и крепко работающих веслами. Серьезные бородатые рулевые словно приросли к своим скамейкам. Широкие ладные спины гребцов опускаются в спокойном темпе, таком же широком, как у могучих вздохов прибоя. И мне по первой поездке на Север знакома эта волна бодрости, такой прилив сил, что сутками лазишь по скалам, не замечая усталости. Откуда они берутся? А светлые ночи, когда не заходит солнце, когда круглые сутки можно ползать за птицами с биноклем, отыскивать гнезда. Странные сутки, которые в дневниках превращаются в недели. Север, что может сравниться с ним?

Обычно при остановках пассажиры собираются на борту, обращенном к берегу. На этот раз толпа была на противоположной стороне парохода. Оказывается, с правого борта тоже был спущен трап. Около него уже стоял карбас, до краев нагруженный пестрыми зеленоватыми яйцами чаек. Двое людей едва успевали наполнять яйцами шапки, корзинки и кастрюльки, которые наперебой протягивали им пассажиры. На палубе везде валялась тонкая, голубая изнутри, мятая скорлупа яиц, каждый купивший спешил сварить их, пользуясь кипятком из куба.

Первая мысль — прекратить торговлю, составить протокол о нарушении закона об охоте (разорение гнезд птиц, за исключением вредных, запрещается; надзор же за соблюдением закона часто бывает слишком слаб). Потом мелькнули другие соображения. Яйца из гнезд двух видов крупных чаек, серебристой и морской. Недаром каждое яйцо в два раза тяжелее среднего куриного. На севере эти чайки не приносят заметной пользы, а скорее вредны. Они истребляют рыбу, часто нападают на гнезда и птенцов уток. И нет особых оснований слишком бережно относиться к гнездам этих прожорливых хищников[5]. Если правильно хозяйствовать на гнездовых колониях чаек, собирая яйца только весной и оставляя птицам возможность восстанавливать кладку, то можно получать из года в год некоторую пользу от этих птиц, в других отношениях совсем не ценных. На Севере в весеннее время, когда кончились прошлогодние запасы, а рыба к берегам еще не подошла, яйца диких птиц — хорошее подспорье. Словом, не стоило затевать ссору. Разузнаю хорошенько, как производится сбор яиц, не приводит ли он к уничтожению колоний, а тогда уж начну действовать.

С этими мыслями я спустился по трапу и спросил, сколько привезли товара, где собирали, чей карбас. Оказалось, яйца собраны служащими маяка на тех островах, которые нам предстояло обследовать. Всего привезли сотен пять, часть продали, но почти задаром, часть — раздали ребятам бесплатно. Это была удача: мы сразу познакомились с обитателями острова и с одним из интересных промыслов. Через час, заехав в становище за почтой, мы уже плыли на карбасе к острову. В становище у каждого дома стоят оленьи сани. На крышах грудами лежат рога: жители — оленеводы, но сейчас их стада в тундре, далеко отсюда. На стенах растянуты и сохнут шкуры недавно добытых тюленей.

Остров Харлов — один из группы «Семь островов». Длина его — версты четыре, ширина — с версту. Он гористый и высокий в западной части и заметно понижается к востоку. Остров покрыт низкой, едва начинающей зеленеть растительностью. Издали его склоны кажутся рыжевато-зелеными и пестрыми от множества крупных валунов, оставленных ледниками. Между двух высоких горбов заметна седловина, где стоят желтые деревенские домики и две радиомачты. Я устроился в домике при маяке, на самой вершине острова. Кругом расписанные лишайниками скалы. Весь остров как на ладони: к северу безграничная голубизна моря, к югу пролив — салма, с крошечными парусами ёл, а дальше крупа домиков становища близ устья реки.

Погода переменчива. Дни холодные и туманные, ясные и теплые чередуются без всякого порядка. Мне хорошо запомнилось 18 июня. Я вернулся под дождем в три часа ночи и проспал до полудня. Ясный тихий денек встретил мое пробуждение. Холодный воздух был совершенно спокоен, пронизан глубокими красками. На десятки километров раскинулась извилистая линия побережья, его мыски и бухты, вереницы дальних островков. Море было спокойно; множество рыбачьих ёл лежало на яругах, некоторые возвращались с грузом рыбы. Отчетливо был виден пологий скат тундры, домики становища и каменистая тундра, пегая от снежных забоев. Я сел на пригреве за баней писать дневники и время от времени наблюдал в бинокль за гагарами на озере глубоко под горой. Их было четыре пары. Они то бегали по воде, преследуя друг друга с криком и дикими воплями, то чинно плыли рядком или разом исчезали под синей поверхностью озера, видимо, состязаясь в нырянии.

Вдали у лазурного горизонта появилась мутная белая полоска. Вот дальние ёлы скрываются в ней, словно большая кисть стирает их с рисунка. Потом появились серые облачка, уцепились за лысую верхушку острова Кувшин, исчезла дальняя половина острова Вешняк. Скоро во мгле пропадает вся тундра, острова, становище; и тяжелый туман затопляет озерную впадину. Из глубины ее глухо, как из подземелья, все еще доносятся крики гагар. Весь остров окутан теперь холодной, тяжелой, как вата, мглой. Она плывет с востока медлительными слоистыми пластами. Над ними одиноко высится только круглая каменистая вершина с маяком и баней, у которой я сижу. Кажется, эта вершина и есть весь остров, поднявшийся со дна туманного моря. Силуэты чаек и поморников низко над землей проносятся с моря. Птицы кажутся большими бесшумными тенями. Туман держится до ветра. Наблюдатели подносят к пушке запасы пороха, чтобы начать сигнальную стрельбу. Но вот тут и там в сплошной пелене появляются разрывы. Открывается зеленоватое небо и холодная, в серой зыби поверхность океана. Черные точки ёл все на своих местах, у горизонта дымится одинокий тральщик. Со всех сторон острова слышен в тишине ровный рокот прибоя, как дальний гул мчащихся поездов.

Но большую часть времени я проводил не у маяка, а на птичьих базарах. Весь остров Харлов — сплошная птичья колония. На базарах северо-восточного берега маевки сидят так густо, что касаются плеча плечом, а кайры заполняют толпами буквально каждый карниз, на который можно взгромоздиться лапами. Масса гаг на озерах, гагары десятками, чистики сотнями и так смирны, что в них можно бросать камнями. Все это в страшной тесноте и плотности. И это на острове, где есть люди. Что же делается на других — на Вешняке, Зеленцах! Словом, это рай для орнитолога.

При первом осмотре острова, двигаясь к его северному берегу, я перевалил через глубокую седловину, поднялся на возвышенность и начал спускаться пологим склоном. Его устилали мягкие буроватые ковры вороницы. Из-под них кое-где выглядывали большие скатанные валуны с белыми и красными узорами лишайников. Между валунов тянулась ложбинка, обрывавшаяся вдруг прямо над береговым отвесом. За ним расстилалось море. Прямо из-под земли слышался гул могучих ударов прибоя и заглушающий их неописуемый гвалт птиц. Я двинулся на шум и замер от неожиданности.

В гранитную толщу острова врезалось со стороны моря узкое и глубокое ущелье. Его темные, отвесные стены, метров восемьдесят высотой, высились, как небоскребы над тесной улицей. Далеко внизу катились с моря седые пенящиеся валы. Они ходят в ущелье, как поршень в цилиндре, и белая пена при каждом ударе взлетает на десятки метров вверх. Черно-зеленые обломки скал то показывают из пены свои лоснящиеся верхушки, то снова исчезают в глубине. Жутко смотреть в эту пропасть. Ноги свисают с обрыва; немного ниже каблуков — выступ скалы с тонкой зеленой сочной травой, а дальше пропасть, черно-зеленая бездонная щель, куда жутко заглянуть. Море вторгается в щели, как ревущий косматый зверь. Гвалт, шум, крик налетают какими-то порывами. Белые маевки, осыпавшие скалы, словно снег, шумливее всех. Орут и дерутся соседки, самки с криком встречают подлетающих с кормом самцов. Сотни птиц кружатся надо мной, и воздух полон их криком, гвалтом голосов и мерными тяжелыми вздохами прибоя. С тундры тянет теплый ветер, принося запахи морошки и болот, цветущих приземистых кустиков ивняка. Из ущелья, где лежат еще толстые пласты грязного снега, тянет холодом и смрадом птичьего базара. Это запах курятника, тухлой рыбы, разбитых и гнилых яиц, сдобренный соленой свежестью моря. А море отсюда — седое и зыбкое, широкое — до полнеба. Транспорт идет у горизонта, растянув за собой полосу дыма на много километров. На палубе желтеет лес — двинская ель и сосна, плывущие в Англию, а может быть, и в Египет. Ближе к острову море уже не седое, а зеленоватое. Словно пятна зыби, темнеют на нем тысячные стаи птиц. Черно-белые кайры плывут, построившись фронтом с полкилометра длиной, чайки растянулись огромной лентой, как сверкающая полоса пены. По птицам видно, что к острову подошла наживка, наверное, мойва. А следом за наживкой подваливает к берегу треска. Рыбаки на желтых и красных ёлах стоят тут же среди птичьих стай. Посудин с десяток я вижу у острова через ущелье, как через ворота.

Снизу стены ущелья бархатно зелены, выше — белы от помета, словно облиты известкой, которая стекала длинными полосами. Черно-белые ряды и кучки кайр — перец с солью! Сизо-белые крапины маевок, чудом прилепивших гнезда на едва заметных уступах, густо пестрят на другом склоне. Я наблюдаю за чайками и кайрами, зарисовываю их. Чайки сварливы, все время затевают между собой драки. Сизые чайки смело нападают на человека. С непрерывным визгом вьются они над головой, бросаясь с шумом, и делают вид, что хотят клюнуть. При этом вся стая непрерывно «обстреливает пометом». Белые брызги стучат по траве, словно дробь. Настоящая воздушная атака!

Когда птенцы сизых чаек подросли, гоняясь за одним из них, я увидел, что убегавший и расправивший крылья птенец выбросил из зоба свой корм. Это были шесть крупяных жужелиц и мякоть рыбы. Я решил, что корм отягощал ему желудок и мешал убегать. Но дело оказалось сложнее. Две чайки из числа осаждавших меня бросили мне сверху прямо к ногам еще два комка корма. В первом было четырнадцать рыбок-песчанок до 10 сантиметров длиной, все с раздавленными головами, во втором — тоже песчанки, но полупереваренные, большой хрусталик глаза трески и тресковая печень. Может быть, чайки надеялись, что я, как гнездящиеся здесь же поморники, удовлетворюсь этими дарами и, насытившись, уйду из колонии.

У каждой кайры только одно яйцо, и лежит оно прямо на скале без всякой подстилки. Уступы скал очень малы, и при каждом движении кайры яйцо, того и гляди, улетит в море. Кайра зажимает его лапами и подталкивает под себя клювом. Цепляясь лапами за стену и хлопая крыльями, кайры летят по отвесной стене и кое-как повисают, держась краем лап за уступ, упираясь грудью и клювом в отвес. Пятясь к обрезу скалы, они поливают жидким пометом своих соседок, сидящих ниже на скале. Я вижу, как близко пролетающая кайра рулит в воздухе не только хвостом, но и трехпалыми лапами. Хвост очень короток и один с этой работой не справляется. Крылья кайры работают быстро и энергично. Ими она пользуется и под водой. Сидя высоко на скале, я отлично вижу, как кайры ныряют глубоко в море, гоняясь за рыбой. Вода в Баренцевом море удивительно прозрачная.

Птичий базар, на котором я веду наблюдения, называется Леонтьевским. Тут, собирая для еды птичьи яйца, разбился насмерть лопарь Леонтий. А соседний бугор называется Аксюхин: там разбилась поморка Аксинья. Вполне могло случиться, что и мое имя осталось бы в харловской топонимике. Пробираясь по птичьему базару под крики, вопли и хлопанье крыльев, я спугнул атлантическую гагарку. Она улетела, но с обрыва я заметил в выемке скалы ее крупное грушевидное яйцо. В моей коллекции рисунков зарисовки гнезда атлантической гагарки не было. Разве можно было упустить такой случай?

Я сел на торфяную подушку на краю обрыва, чтобы лучше видеть, и стал рисовать. Глубоко внизу пенилось белое кружево прибоя. Я был над ним на высоте десятиэтажного дома. И вдруг я почувствовал, что земля подо мной поползла. Здесь скалы, отполированные ледниками, едва покрыты слоем земли, и торфяная подушка, оторвавшись под тяжестью моего тела от скалы, заскользила, увлекая меня в пропасть. Еще минута — и не видать бы мне не только яйца атлантической гагарки, но ничего больше на свете. Кое-как, упав на спину и цепляясь пальцами за трещины, я успел удержаться.

Страшно было? Да, конечно, страшно. Но очень жаль, что рисунок так и остался неоконченным...

[1] Анатолий Сергеевич Пестюхин (более известен под псевдонимом Ольхон) (1903-1950) – поэт, в 20-е годы входивший в группу «Перевал». Эпиграфы взяты из его стихотворений «Мурманская весна» и «Полярное лето», из сборника «Тундра» (М., 1929, с. 31, 10).

[2] Юннат Шура М. – Александр Александрович Максимов – впоследствии радист-полярник.

[3] Выпуск в 1929 г. 96 голубых командорских песцов на острове Кильдин окончился неудачей (Павлов М.П. и др. Акклиматизация охотничье-промысловых зверей и птиц в СССР. Ч. 2. Киров. 1974, 459 с.).

[4] Иоганн Гансович Эйхфельд (1893-1989) – видный биолог-селекционер, пионер северного земледелия, впоследствии президент Академии наук Эстонской ССР.

[5] В данном случае допущена неточность, жители Семи островов в основном собирали яйца массовых колониальных птиц – моевок, кайр, а не «хищных» - серебристой и морской чаек. Идея борьбы с хищниками с целью защиты гнездовий гаги не была оставлена и после организации заповедника. Короткохвостого поморника истребляли при помощи отстрела и отлова капканами на гнездах, хотя никаких доказательств, что он влияет на численность гаги, не было. Со 120 пар в 1929 году его численность упала до 4 пар в 1960 и так и не восстановилась к началу 90-х (30 пар). (Краснов и др., 1995).