Кузнецов В.В. Беломорская биологическая станция. – «Изв. Карел. и Кольск. Фил. АН СССР», 1958, № 5, с. 158-165 с ил. /С купюрами/.

Таким

образом, Белое море имеет все основания считаться обширной природной

лабораторией для решения многих вопросов современной биологии как

теоретической, так и прикладной.

Таким

образом, Белое море имеет все основания считаться обширной природной

лабораторией для решения многих вопросов современной биологии как

теоретической, так и прикладной.

В соответствии с этим совершенно четко вырисовываются и основные задачи стационарных биологических исследований на Белом море. Эти задачи должны включать:

1. Изучение биологии и жизненных циклов основных представителей флоры и фауны Белого моря и степени их отличий от тех же видов, населяющих другие водоемы. Изучение региональной изменчивости биологических и морфологических свойств беломорских организмов.

2. Сезонные, годовые и многолетние колебания и изменения в характере основных биологических свойств у ведущих представителей беломорской флоры и фауны.

3. Региональные, сезонные, годовые и многолетние колебания и изменения условий жизни в Белом море для различных групп его населения — основы и первопричины биологической изменчивости.

Решение этих задач возможно лишь при наличии хорошо оснащенного научного учреждения, расположенного непосредственно на море и осуществляющего свою деятельность непрерывно в течение круглого года и многих лет. Именно эти требования послужили основанием для реорганизации и перебазирования Беломорской биологической станции из г. Петрозаводска в район мыса Картеш, осуществленного в середине 1957 г.

Беломорская биологическая станция при Карельском филиале Академии наук СССР организована в 1949 г., но до настоящего времени, по существу, не имела собственной научной базы на морском берегу, где могли бы осуществляться непрерывные стационарные наблюдения. Вся работа осуществлялась исключительно экспедиционными методами и преимущественно в летнее время. При таком положении она не соответствовала своему прямому назначению и вовсе не занималась решением основной задачи.

В 1957 г. по инициативе Президиума Карельского филиала Академии наук СССР, поддержанной Отделением биологических наук и Зоологическим институтом, был поднят вопрос о создании специальной комиссии для детального ознакомления с работой Беломорской биологической станции и определения задач и профиля научной деятельности, а также выбора участка на побережье Белого моря для расположения зданий и сооружений. Эта комиссия под председательством члена-корреспондента АН СССР А. Н. Световидова, созданная в нюне 1957 г. специальным распоряжением Президиума Академии наук СССР, обследовала некоторые участки на островах Онежского залива, на Поморском и Кандалакшском берегах. Комиссия признала, что наиболее подходящим местом для сооружения станции является бухта Кривозерская около мыса Картеш в устьевой части губы Чупы (Карельский берег).

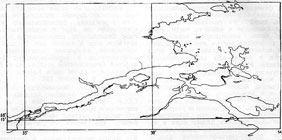

Избранный участок выгодно отличается целым рядом преимуществ. В непосредственной близости от него нет промышленных предприятий и сооружений и связанного с ними загрязнения, поэтому будущие сотрудники станции смогут иметь дело с девственной флорой и фауной, состав и распределение которых не нарушается посторонними факторами (отходами промышленных предприятий, лесосплавом, остатками нефтяных продуктов и т. п.). К бухте Кривозерской (рис. 1), где предполагается разместить лаборатории, жилые дома и подсобные сооружения станции, примыкают участки устьевой части губы Чупы с глубинами 50—60 м, которые смыкаются с глубоководной впадиной Кандалакшского залива. Это дает возможность проводить систематические наблюдения не только на мелководьях, но и в любое время года иметь живой материал по своеобразной высокоарктической и арктической фауне псевдоабиссали Белого моря. Такие наблюдения еще никогда не проводились, и до сих пор ничего неизвестно как о сезонном ходе биологических процессов, так и о степени их изменчивости в условиях постоянных отрицательных температур. Имеются лишь некоторые предположения о том, что и здесь будет наблюдаться более или менее четкое распределение биологических процессов по сезонам. Основанием для него служит наличие ясно выраженных годовых колец на раковинах живущих здесь моллюсков.

Близость больших глубин к месту расположения станции позволит решить и другой интересный вопрос: имеются ли сезонные, годовые и многолетние колебания и изменения гидрологических и гидрохимических факторов в придонных горизонтах больших глубин Белого моря.

Избранный участок располагается в зоне, где ежегодно образуется сплошной ледяной покров, который держится в течение шести месяцев. Это предоставляет широкие возможности не только для весьма перспективных исследований в области гляциологии, но и дает возможность разработки методики стационарных биологических и гидрологических наблюдений в ледовых условиях, которая может быть с успехом использована в наших арктических морях. Важно также определить значение ледового режима для жизнедеятельности растений и животных.

Наконец, этот участок имеет и некоторые чисто хозяйственные преимущества: на его территории расположено озеро Кривое с исключительно чистой и прозрачной водой, что будет использовано при сооружении системы водоснабжения; бухта Кривозерская представляет собой естественную и весьма удобную гавань, доступную для морских судов любого тоннажа и при ветрах любой силы и направления; в различных участках губы Чупы, в 7—30 км от бухты Кривозерской, располагается ряд промышленных предприятий, которые смогут оказать помощь в период строительства станции, вершина губы Чупы примыкает к одноименной станции Кировской железной дороги, что позволяет сравнительно легко перевозить людей и грузы и связываться с культурными и промышленными центрами страны.

На новом месте предполагается сооружение крупного исследовательского центра, оснащенного современным оборудованием для самых различных биологических и океанологических работ. Согласно утвержденному плановому заданию на проектирование на станции должны быть лаборатории фитопланктона, фитобентоса, зоопланктона, зообентоса, микробиологии, паразитологии, физиологии, ихтиологии, гистологии и цитологии, эмбриологии, биофизики, гидрологии, гидрохимии и метеорологии. В лабораторные помещения намечается провести газ, морской и пресный водопровод. Кроме лабораторий, здесь будут сооружены и все необходимые вспомогательные здания и мастерские.

Научное значение станции определяется не только ведением собственных исследований, она будет служить также базой для временной работы специалистов различных отраслей биологии из центральных научных учреждений, а также широко предоставлять места для учебной и производственной практики студентов.

В июле 1957 г. Президиум Карельского филиала Академии наук СССР поручил группе сотрудников станции провести в районе мыса Картеш комплекс исследовательских работ, чтобы к концу 1958 г. иметь предварительные данные о составе и распределении флоры и фауны и о характере сезонных изменений биологических, гидрологических и метеорологических условий на месте будущего расположения станции. Первые научные наблюдения на мысе Картеш сделаны 19 июля 1957 г., и этот день принято считать началом существования Беломорской биологической станции на морском берегу, началом работ над решением поставленных перед ней задач.

Одновременно с научными исследованиями на мысе Картеш в течение осени и зимы были проведены небольшие строительные работы, в результате которых на пустынном до этого берегу появилось два домика общей площадью около 200 кв. м, баня, электростанция и другие необходимые помещения; проведено также и некоторое благоустройство занимаемого участка (рис. 2). Все это может обеспечить продолжение научных работ, пока еще по очень скромной программе, и зимой 1958/59 г. Тем не менее научные сотрудники и весь коллектив станции с нетерпением ждут окончания проектных работ и сооружения лабораторных помещений, оборудованных современными средствами ведения морских исследований.

Год работы группы сотрудников станции, несмотря на значительные трудности, связанные с недостатком материалов и оборудования, отсутствием в первое время жилых и служебных помещений, а затем с их плохой приспособленностью к зимним условиям, не пропал даром. Результаты проведенных исследований имеют некоторое значение не только для дальнейшей деятельности самой станции, но и представляют известную научную ценность.

В течение года на мысе Картеш и в прилегающем к нему районе проводились регулярные научные наблюдения в области метеорологии, гидрологии, зоопланктона, бентоса и ихтиологии.

Трехразовые ежесуточные метеорологические наблюдения начаты на мысе Картеш 19 июля 1957 г. Они имеют задачу выяснить региональные особенности климата, что необходимо для решения многих вопросов, связанных не только с проектированием строительства, но и изучением условий существования прибрежной, особенно литоральной, морской флоры и фауны. Получено общее представление о сезонном ходе температуры воздуха и поверхности воды в нескольких точках (рис. 3), о господствующих ветрах и их силе, облачности, осадках и т. п. В дальнейшем, с укреплением материально-технической базы и кадров, метеорологические наблюдения будут непрерывно продолжаться, а программа их расширяться и приближаться к требованиям биологического профиля станции. Вот некоторые результаты метеорологических наблюдений: наиболее теплым месяцем был июль 1957 г. со средней температурой воздуха 18,4°С, абсолютный максимум в том же месяце составлял 27,4°С. Самым холодным месяцем на суше (на высоте 35,9 м над уровнем моря) был январь со средней температурой воздуха—13,6°С, абсолютный минимум в этом же месяце был равен — 33,7°С. Ледяной припай установился после нескольких дней сильных ветров восточной четверти в ночь с 5 на 6 декабря, а исчез только 3 июня. Длительность ледостава в губе Чупе, по имеющимся данным, за период с 1949 г. колебалась от 126 до 208 дней; самой длительной была зима 1954/55г., когда ледяной припай установился 4 ноября, а исчез 1 июня. Самой короткой была зима 1950/51 г., когда лед встал только 30 декабря, а исчез 6 мая. Господствующими ветрами зимой являются ветры северо-восточного направления, а весной и осенью — юго-западного. Летом направление их часто меняется и резкого преобладания какого-либо одного направления не наблюдалось. Максимальная скорость ветра составляла 15,8 м/сек, а порывы бывали до 20 м/сек, и более. Средняя скорость ветра за весь год не превышает 2—3 м/сек.

Гидрологические наблюдения (рис. 4) имели своей задачей установление характера сезонных изменений температуры, солености и кислородного режима в районе будущего расположения станции. Это же послужило началом будущих многолетних наблюдений за колебаниями и изменениями условий жизни водных организмов как донных, так и планктонных. Решение поставленной задачи проводилось путем ежедекадных наблюдений на двух точках: одна из них располагалась в бухте Кривозерской на глубине 13 м, другая — около мыса Картеш на глубине 60 м.

В результате стало известно, что общий характер гидрологического режима района мыса Картеш не имеет существенных отличий от остальной части Кандалакшского залива. Прямая стратификация температуры и солености с сильным прогревом верхних слоев (летом) в зимнее время сменяется на состояние, близкое к гомотермии, с безраздельным господством отрицательных температур во всей толще. Что касается кислородного режима, то проведенные на станции, пока еще небольшие, наблюдения свидетельствуют о том, что в течение значительной части года воды губы Чупы в большей или меньшей мере недонасыщены кислородом. Лишь поверхностные слои могут на короткий период, в первой половине лета, быть перенасыщены кислородом. Но вот что интересно! Если в течение значительной части года, когда насыщенность воды кислородом не превышает обычно 85—90°/и, его абсолютное количество колеблется от 8,5 до 9,5 см3/л, то в период перенасыщения оно уменьшается до 6,9—7,0 см3/л. Иными словами, возрастание степени насыщенности воды кислородом сопровождается не увеличением, а уменьшением его количества. Увеличение степени насыщенности воды кислородом обусловлено здесь исключительно повышением температуры воды, а уменьшение абсолютного количества — возрастающим, в связи с повышением температуры воды, потреблением на биохимические и биологические процессы. Таким образом, поступление кислорода в водную толщу за счет фотосинтеза и из атмосферы с началом летнего прогревания далеко не полностью компенсирует резко возрастающее потребление. Вместе с непосредственным влиянием резкого повышения температуры это обстоятельство может быть решающим для выживаемости целого ряда организмов из числа обитающих на дне.

Кроме этого, производились еще наблюдения и над ледяным покровом. Определены зависимость скорости роста льда от градусо-дней мороза, роль снежного покрова в увеличении толщины льда, собран материал о мощности ледяного покрова (истекшей зимой максимальная толщина льда в устьевой части губы Чупы равнялась 86 см) и т. п.

Целый комплекс гидрологических исследований проведен и на озере Кривом — будущем источнике снабжения станции пресной водой.

Зоопланктон в течение года изучался как с точки зрения его состава и закономерностей распределения, так и биологии составляющих его видов. Сборы планктона производились регулярно на декадных точках одновременно с гидрологическими наблюдениями, и это позволяло не только констатировать происшедшие изменения в его составе, но и увязывать их с изменениями окружающих условий. Собранный материал вместе с материалами предшествующих лет позволил довольно ясно представить как состав, так и распределение и сезонные изменения в зоопланктоне губы Чупы. Систематические наблюдения на декадных точках выявили некоторые основные моменты в ходе биологических процессов у наиболее массовых представителей фауны планктона как населяющих его в течение круглого года, так и факультативно. Эти наблюдения, кроме своей непосредственной ценности, как первые сведения о биологии беломорских зооплатеров кладут начало исследованиям годовых и многолетних колебаний и изменений биологических процессов в Белом море. Значительную научную ценность представляют также сведения о биомассе зоопланктона и ее сезонных изменениях. Теперь уже можно считать окончательно установленным, что общие размеры биомассы беломорского зоопланктона действительно не уступают тому, что наблюдается в юго-западной части Баренцева моря, а в ряде случаев и превосходят его. Наиболее высоких показателей биомасса зоопланктона достигает летом, составляя в это время года в среднем 278—316 мг/мЗ, зимой биомасса в устьевой части губы Чупы,. в отличие от некоторых других участков Белого моря, сильно сокращается и в январе колеблется от 1 до 14 мг/м3. В какой мере столь резкие колебания биомассы зоопланктона типичны для Белого моря, покажут дальнейшие исследования. Состав и распределение донных животных и растений изучались на литорали и в прилегающих участках сублиторали. Итогом послужило установление общего характера флоры и фауны губы Чупы и некоторых особенностей их распределения в районе мыса Картеш. Обнаружено, что в устьевой части губы Чупы имеются участки, весьма богатые своим литоральным населением и напоминающие в этом отношении побережье Восточного Мурмана. На таких участках характерно пышное развитие водорослевого покрова, наличие на литорали таких водорослей, как Fucus inflatus, F. serratus и Rhodymenia palmata, а также пышные заросли ламинарий сразу же за линией отлива. Литоральная фауна представлена здесь очень богато и большим количеством особей: балянусы, мидии, литторины, букцинумы, миа, арениколя, бокоплавы и многие виды типично литоральных животных почти не оставляют свободных участков, образуя поселения необычайно высокой плотности. Живущие здесь водоросли и животные чаще всего отличаются повышенной скоростью роста, большей продолжительностью жизни и значительно более крупными размерами тела по сравнению с другими местами устьевой части губы Чупы. Характерно также обилие в популяциях этих организмов старших возрастных групп.

К таким сравнительно богатым участкам относятся прежде всего район мыса Левин Наволок и губа Медвежья, примыкающая к северному плечу губы Чупы.

В отличие от них губа Кривозерская и некоторые другие участки имеют сравнительно однообразную и бедную литоральную флору и фауну. Из числа макрофитов здесь можно указать на более или менее богато развитые заросли наиболее эврибионтных фукоидов, таких как Fucus vesiculosus и Ascophyllum nodosum. Ниже линии отлива лишь в отдельных случаях можно видеть небольшие заросли или единичные растения Fucus serratus и почти всегда — заросли крупных сублиторальных F. vesiculosus. Заросли ламинарий здесь обычно отсутствуют, и лишь иногда можно встретить единичные растения или небольшие группы их. Литоральная фауна бедна и количественно и качественно: можно указать только на множество всех трех видов литторин и сравнительно редкие поселения балянусов. Массовых поселений мидий здесь не бывает и даже гаммарусы встречаются не всегда. Растения и животные отличаются на таких участках замедленным ростом, меньшими размерами тела и обычно меньшей продолжительностью жизни.

Наблюдения показали, что различие условий существования на этих двух типах участков касаются, главным образом, зимнего периода. В губе Медвежьей и в районе мыса Левин Наволок распределение солености по вертикали довольно равномерное, и тонкого слоя сильно опресненной воды, характерного зимой для бухты Кривозерской и даже открытой части губы Чупы, здесь не бывает. Кроме этого, у мыса Левин Наволок характерны еще очень сильные приливо-отливные течения, в результате чего ледяной покров образуется там позднее и разрушается раньше, а в некоторых местах в течение всей зимы сохраняются полыньи. В бухте Кривозерской и в сходных с ней участках с момента установления ледяного покрова и до его разрушения верхний слой воды толщиной около 2 м сильно опреснен и имеет соленость- не выше 13—14°/о0; с момента же разрушения льда и до его образования осенью соленость обычно колеблется в пределах 23—24 %о- Действие этого, несомненно неблагоприятного для морской флоры и фауны фактора, дополняется еще тем, что вслед за распадением льда наступает быстрое и сильное прогревание воды, температура которой в течение 7—10 дней повышается на 10—12JC и более. Интересное явление наблюдалось в этом году в отношении обычного литорального обитателя , Balanus balanoides. Весна этого года, как уже сказано, была необычно затяжной, и после длительного ледостава наступило очень резкое потепление. Максимальная температура воды в июне была на 17°С выше, чем в мае, а средняя соответственно на 7,9°С. В результате произошла массовая гибель особей всех возрастных групп балянусов, причем погибали не только сами особи, но и вынашиваемые ими науплиусы. Эта катастрофическая гибель балянусов наблюдалась в бухте Кривозерской и во многих сходных с ней участках, в губе Медвежьей и в районе мыса Левин Наволок она носила менее массовый характер, а в некоторых случаях вообще не имела места. Весна была настолько неблагоприятной, что даже такие эврибионтные представители литорального населения, как фукоиды, во многих случаях подверглись мацерации и частично утеряли развивающиеся рецептакулы и растущие вегетативные кончики.

Большие наблюдения проведены над выяснением сезонного распределения биологических процессов у водорослей и беспозвоночных. Установлены сроки размножения более, чем у 40 видов различных беспозвоночных, определены длительность жизни и скорость их роста; у многих определена плодовитость. Собран некоторый материал по биологии ракообразных, до сих пор в этом отношении не изучавшихся вовсе (мизиды, кумовые, пикногоны и др.).

Научная ценность полученных данных определяется не только тем, что они во многом впервые дают представление о характере жизнедеятельности организмов в своеобразных условиях Белого моря, но и тем, что показывают характер биологических особенностей беломорской флоры и фауны. Это можно хорошо видеть хотя бы при сравнении длительности жизни одних и тех же видов в Белом море и в других частях их географического ареала.

Рассмотрим некоторые примеры.

Длительность жизни обычной литоральной водоросли Fucus vesiculosus в различных местообитаниях Баренцева и Белого морей колеблется от 4 до 13, в западной части Балтийского моря она не превышает 6—7, а у берегов Англии —4 лет. Пластинка Laminarla saccharina в Баренцевом и Белом морях сохраняется от 1,5 до 2—3 лет. Такова же длительность ее жизни у берегов Гренландии и в других районах Крайнего Севера, тогда как у берегов Англии она не живет более 9 месяцев. Весь спорофит этого вида в Баренцевом и Белом морях живет 7—8 лет и более, а у берегов Англии — не более 3 лет Наоборот, у таких видов, как Ahnfeltia plicata и Ascophyllum nodosum длительность жизни в различных частях ареала меняется мало или даже не изменяется вовсе: первая живет 6—8, вторая—19 лет. Одновременно с этим в различных местообитаниях одной и той же части географического ареала длительность жизни и этих видов может изменяться весьма существенно.

Длительность жизни обычного брюхоногого моллюска Littorina tittorea в различных местообитаниях Баренцева и Белого морей колеблется от 13 до 28 лет, а у берегов Англии только 10 лет. Balanus balanoides в Баренцевом и Белом морях живет до 12—14 лет, а у берегов Западной Европы обычно не более 1—2 лет. Многие беломорские виды живут меньше, но имеются и такие, у которых жизненный цикл в Белом море значительно увеличивается. Например, Lacuna pallidula в Баренцевом море живет не более 20 месяцев, в Белом море — до 3 лет, а в Северном море — не более 1 года; Margarites helicinus в Баренцевом море живет несколько менее 2 лет, а в Белом море — до 4 лет; Lacuna vincta в Баренцевом море живет до 20 месяцев, а в Белом море — до 4 лет.

Таких примеров можно привести множество. В дальнейшем задача состоит в том, чтобы определить истинные причины изменений длительности жизненных циклов животных и растений.

Интересными оказались и результаты серии наблюдений над условиями формирования мужских и женских половых продуктов у некоторых фукоидов: обнаружено, что в сублиторали и % в нижнем отделе литорали у Fucus vesiculosus во многих случаях имеются только женские растения, а мужские формируются лишь в менее благоприятных условиях верхнего отдела литорали.

В области ихтиологии на станции проводились исследования по уточнению списка рыб и характеру их распределения в губе Чупе, но основное внимание было уделено изучению нереста и его условий у Кандалакшской сельди в районе мыса Левин Наволок. В результате определены протяженность и общие размеры нерестилища и впервые установлены конкретные величины плотности кладки икры на различных субстратах. Оказалось, что количество икринок в разных условиях колеблется от 24 до 256 тыс. на мг. Изучалось развитие икры на различных глубинах и в различных условиях температуры и солености: продолжительность периода эмбрионального развития в этом году равнялась 52—59 дням. Получены также и материалы для определения фактической плодовитости нерестового стада и плотности скопления личинок после выклева из икринок. В определении плотности кладок и размеров общей плодовитости нерестового стада большую роль сыграли впервые примененные для этой цели водолазные работы.

Вся работа по изучению нереста и его условий, которая вместе с гидрологическими и гидробиологическими работам» будет повторяться из года в год, позволит, наконец, установить подлинные причины колебаний численности беломорской сельди и депрессивного состояния ее промысла в настоящее время.

В. В. Кузнецов

Иллюстрации:

|

«Гидрологическая» палатка на льду устьевой части губы Чупа. Сотрудники станции Р.В.Пясковский и М.А.Терентьева за работой. |

Губа Чупа и местоположение Беломорской биологической станции. 1 – бухта Кривозерская; 2 – губа Медвежья; 3 – мыс Левин-Наволок |

|

Первые домики Беломорской биологической станции на берегу бухты Кривозерской. |