Л.Н. Миронова. Дальние Зеленцы (1949-1962).

Предыстория

Мама закончила биофак Ленинградского университета как орнитолог в 1940 г. Место будущей работы, Кандалакшский заповедник, она не только сама выбрала, но и добилась распределения туда. Именно «добилась», так как для этого ей даже пришлось съездить в Москву, в какую-то официальную инстанцию, от которой зависело решение вопроса. Кажется, это было Управление заповедников. Но так или иначе, мечту о работе на Севере удалось воплотить в жизнь.

Откуда взялась такая странная мечта, да и сам выбор специальности? Дело в том, что в семье ее родителей, моих бабушки и дедушки, был культ любви к природе, особенно, дикой. Основным генератором этой любви был мамин отец, Владимир Александрович Миронов, что, на первый взгляд, выглядит тоже странно, если учесть, что и по отцовской и по материнской линиям он происходил из купеческого сословия. Как-то одно с другим не очень вяжется. Но, думаю, объясняются все эти странности «эффектом Кайгородова», известного в конце XIX – начале ХХ века, да и сейчас не забытого, ученого-натуралиста Дмитрия Никифоровича Кайгородова, основоположника фенологии, науки о жизни растений и животных.

Какое отношение Д.Н. Кайгородов имел к нашей семье? Насколько мне удалось разобраться в генеалогических дебрях, одна из дедушкиных теток, сестер его матери, была замужем за одним из братьев Д.Н. Кайгородова. Родство, конечно, весьма условное, но тем не менее связи между нашими кланами были довольно тесными. Стоит упомянуть к примеру, что Дмитрий Никифорович был крестным моего дедушки; его книжки про природу с дарственными надписями, адресованными «милому Ваве» (детское имя дедушки), сохранились у нас до сих пор. Каким-то образом в нашей семье осталось несколько картин, написанных сыном Д.Н. Кайгородова, Анатолием, который был довольно известным художником, учеником Куинджи. Картины Анатолия Кайгородова продаются на антикварных аукционах и сейчас, причем за очень большие деньги.

К сожалению, когда была возможность, я не расспросила маму об этом, как и о многом другом, более подробно, могу лишь сказать, что в ее рассказах об отце Д.Н. Кайгородов упоминался постоянно, так что его влияние на мировоззрение юного Вавы Миронова, несомненно, было велико. Так или иначе, в 1905 году дедушка поступил на естественный факультет Санкт-Петербургского университета и в итоге стал палеонтологом, как и младшая из его дочерей, Людмила, а старшая, моя мама, и средняя, Евгения, закончили биофак как орнитологи.

В заповеднике мама начала заниматься экологией гаги; свои наблюдения вела на одном из островов Кандалакшской губы, Ряжкове, где часто оставалась в полном одиночестве. И ничего не боялась! Абсолютно домашняя ленинградская девочка… Научилась обращаться и с лодкой, что на Белом море совсем непросто из-за мощных приливов-отливов, и с охотничьим ружьем. Правда, ружье было нужно, в основном, чтобы отпугивать ворон, которые благодаря своей ушлости отслеживали ее маршруты и брали на заметку расположение гагачьих гнезд. Если им это удавалось, при следующем посещении оказывалось, что гнездо разорено. Но в целом все было замечательно, мамина любовь к природе была полностью удовлетворена. Ну, к примеру, прямо под окном ее избушки токовали тетерева. Сохранилась фотография, правда, такого плохого качества, что ее нет смысла воспроизводить, на которой хохочущая мама держит в руках тетерева, пойманного голыми руками. Об этом эпизоде упоминает и В.В. Бианки в книжке «Первопроходцы Кандалакшского заповедника». В этой книжке он пишет много хорошего про маму. Из нее же я узнала, что мама, оказывается, была первым штатным научным сотрудником заповедника.

Только вот до начала войны оставался всего год…

Мама (в центре) со своими коллегами по заповеднику Н.Ю. Соколовой и Т.П. Некрасовой. 1941 г. Архив Кандалакшского заповедника

Полевой сезон 41-го года пришлось прервать, и в середине июля мама вернулась в Ленинград буквально на последнем поезде, потому что в это время уже шли бои на Кандалакшском направлении. Ее сестры только что закончили школу и даже успели поступить в университет ‒ несмотря на начало войны вступительные экзамены состоялись. Женя поступила на биофак, Мила ‒ на геологический. Почти сразу их послали рыть окопы, сначала в Новгородскую область, а потом под Гатчину. Вернулись в город они за несколько дней до начала блокады, уже сильно истощенные, голодные, грязные и вшивые. Из-под Гатчины их выводили по ночам, по заминированным полям, шли цепочкой, положив руки на плечи идущего впереди. Когда они приехали, маме пришлось остричь и вымыть их на лестничной площадке перед квартирой, чтобы уберечься дома от вшей.

Всю осень и часть зимы Мила и Женя еще ходили в университет на занятия. В марте от голода умерли старшие члены семьи – мамин отец и Ольга Андреевна Кроткова, родственница, которая жила с ними и помогала вести хозяйство после того как в 36-м году умерла, случайно заразившись на даче брюшным тифом, мама девочек, моя бабушка, Анастасия Иосифовна Миронова-Кроткова.

Девочки к весне 42-го тоже были плохи, особенно младшая, Мила. Женя тоже слегла, но через какое-то время все же поднялась, а Мила пролежала несколько месяцев, постепенно теряя силы. Спасло ее то, что летом 42-го мама перешла из гражданского госпиталя, где она была санитаркой, медсестрой в военный госпиталь. К счастью, она сумела договориться, чтобы Милу положили туда же на отделение для дистрофиков. Там ее постепенно вытянули с того света, к осени она поднялась на ноги и вскоре начала работать в этом же госпитале, следовательно, получать не иждивенческую, а какую-то, дающую шанс на выживание, карточку.

Мама отработала в госпиталях две блокадные зимы, до весны 43-го, а в 43-м перешла на преподавательскую работу в сельскохозяйственный техникум; это было легче и физически и психологически, чем в госпитале. При этом зимой 43-44-го по вечерам она училась на английском отделении филфака Герценовского института; до этого у нее в активе был только немецкий. Осенью 44-го мама поступила в аспирантуру ЛГУ на свою родную кафедру зоологии позвоночных. Ее научным руководителем был известный зоолог П.В. Терентьев, лекции которого через двадцать лет слушала и я.

В 44-м году, помимо работы и учебы, мама какое-то время провела на лесозаготовках в Лейпясуо на Карельском перешейке. Это была разновидность трудовой повинности. Конечно, работа на лесоповале для женщины, едва оправившейся от дистрофии, была очень тяжела, но время было такое…

В апреле 45-го, как только появилась возможность, уже аспиранткой, а не научным сотрудником, мама опять уехала в заповедник. Там ее сразу, пока не вскрылось от льда Белое море, забросили на Ряжков, где она и встретила конец войны. Мама всегда вспоминала о том, как она узнала о победе. Местная жительница по имени Ручьяна, жена одного из наблюдателей заповедника, через несколько дней после 9-го мая с риском для жизни добралась до Ряжкова по тающему льду, чтобы сообщить об этом. Риск действительно был большой, потому что добираться надо было, в основном, ползком, а Ручьяна к тому же была беременна!

После войны жизнь потихоньку начала налаживаться. Правда, в сравнительном аспекте. Так, я не очень понимаю, на что жили три сестры: ведь Мила и Женя продолжили свою учебу на дневном отделении, как только университет вернулся из эвакуации. Получается, на три стипендии – одну аспирантскую и две студенческие? Но как-то перебивались…

Ситуация изменилась весной 46-го года, после того как у мамы случился короткий роман с Владимиром Васильевичем Кузнецовым, в тот момент сотрудником Зоологического института. Причем никаких перспектив у этого романа не было: Кузнецов был женат, его жена Татьяна Алексеевна Матвеева была, как и он, гидробиологом, и у них к этому времени уже были две дочки, а позже, в 50-м, родилась третья.

Мой отец В.В. Кузнецов в 1943 г.

Я не могу удивляться маминой неосмотрительности, но не потому, что я – продукт этого романа. Просто хорошо понимаю ее психологическое состояние в 46-м году. Только год как кончилась война, в блокаду мама пережила очень много: и смерть отца, которого она очень любила, и то, что ее сестры едва не погибли. Все самое страшное блокадное время, зиму 41-42гг., она работала санитаркой в гражданском госпитале на Исаакиевской площади, 11 (до войны в этом здании было посольство Германии). Люди там умирали от дистрофии десятками в день, и основной обязанностью мамы было перетаскивание умерших в морг. Сама она тоже, конечно, была дистрофиком. По ее словам, это был настоящий ад.

Потом, как я уже сказала, она перешла в военный госпиталь. Он находился на улице Шкапина, что за Балтийским вокзалом. Ходила она туда, разумеется, пешком – никакого транспорта в городе в это время не было. Я измерила по карте расстояние от нашего дома на углу Невского и Большой Морской (тогда ул. Герцена) до улицы Шкапина, получилось чуть больше четырех километров. Конечно, можно иногда прогуляться по этому маршруту в хорошую погоду, при условии, что ты сыт, нормально одет и обут. Но трудно представить себе, как это расстояние изо дня в день под постоянными обстрелами и бомбежками преодолевает полуживой от голода и холода человек. Что касается холода, то известно, какими морозными были блокадные зимы. А зимнее пальто у мамы украли в бане на Гороховой еще в 41-м году, в самом начале блокады.

Ко всем этим трудностям добавилась и личная драма: перед самой войной мама вышла замуж за Георгия Александровича Новикова, тоже зоолога, впоследствии профессора биофака. Только их брак продлился недолго. Насколько я поняла из писем, на фронте он встретил другую женщину, поэтому в 44-м году они развелись. Для мамы это был большой удар, хотя на разводе она настояла сама. Это я к тому, что могу понять, как хотелось жить молодой женщине, которая прошла через все эти испытания. И ребенка она очень хотела, несмотря ни на что. Возможно, она понимала, что шансов нормально устроить свою жизнь у нее не очень много; после войны мужчин ее поколения осталось гораздо меньше, чем женщин. Так или иначе, никаких сожалений о том, что так вышло, в ее письмах сестрам нет. Правда, я не могу исключить, что она не очень хорошо представляла себе, как тяжело ей придется одной с ребенком.

Я должна была появиться на свет в начале февраля 47-го. Однако незадолго до этого события мамина судьба сделала еще один неожиданный (но не последний!) поворот. За месяц до моего рождения в Ленинград приехал Николай Яскевич. Хотя до войны он тоже учился в университете, на геологическом факультете, познакомились они только в начале 45-го, когда его после ранения на фронте послали в военное училище в Ленинграде. Знакомство произошло случайно – общий приятель должен был что-то передать Николаю, но не успевал из-за своего отъезда и попросил это сделать маму. По-видимому, Николай в нее сразу влюбился, но тогда он должен был ехать к новому месту своей службы, в Забайкальский военный округ, а мама, как я уже сказала, весной 45-го отправилась в Кандалакшу.

Не знаю, переписывались ли они в 45-46 годах, писем за этот период у меня нет; очевидно одно, что в события, произошедшие в ее жизни в это время, мама его не посвятила. Так что, когда в январе 47-го он появился в Ленинграде, ситуация, в которой он застал маму, стала для него шоком. Мама мало рассказывала мне об этом сложном периоде своей жизни, но все же сказала как-то, что он настаивал на том, что они должны пожениться, и она в конце концов дала согласие. Только зарегистрировать свой брак они не успели, потому что его отпуск закончился, и в конце января, за несколько дней до моего появления на свет, он уехал в Забайкалье. Я родилась 3-го февраля, и в свидетельстве о рождении у меня стоит отчество «Николаевна»; фамилия, понятно, мамина.

Мама и мой отчим, Н.И. Яскевич. На обороте стоит дата: 26.01. 1947. До моего появления на свет остается 8 дней.

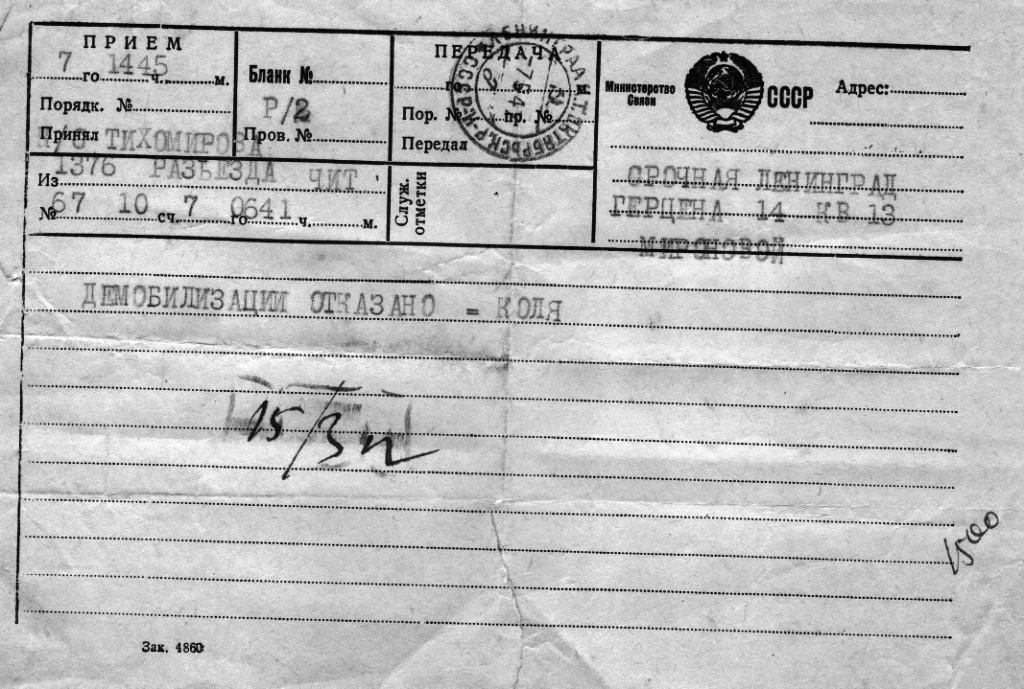

Сохранилась целая пачка писем, которые он каждый день посылал маме; первые из них написаны еще в поезде, по дороге из Ленинграда. Судя по этим письмам, он рассчитывал по-быстрому демобилизоваться и вернуться в Ленинград. Однако ничего из этого не вышло, из армии его не отпустили, как следует из телеграммы, адресованной маме.

Телеграмма, полученная мамой 7 мая 1947 г.

Google помог мне определить, где, хотя бы примерно, находился железнодорожный разъезд 1376, откуда послана эта телеграмма. Насколько можно понять спустя 70 лет, он был где-то между Сретенском и Нерчинском. Хорошие такие места, где в свое время отметились и декабристы, и петрашевцы, и многие другие каторжане… Похоже, что в 1947-м году тамошняя жизнь особо не улучшилась по сравнению с прошлыми временами. Никакого более или менее нормального жилья не было, даже офицеры, судя по письмам Николая, жили чуть ли не в землянках, а тамошний климат… Ну что сказать? Согласно Википедии, среднегодовая температура в тех местах составляет -50, среднесуточная температура января -36. Понятно, что мама не решилась отправиться туда со мной, тем более, что, будучи двух месяцев отроду, я перенесла тяжелую пневмонию.

Всю первую половину 47-го года они активно обсуждали в письмах дальнейшие планы, а потом Николай перестал отвечать на письма. До марта следующего, 48-го года, мама не знала, что случилось. Проще всего было предположить, что он просто решил прекратить отношения. Так она и думала, пока не получила письмо от матери Николая. Это письмо тоже сохранилось. Она пишет, что Коле удалось передать ей записку, в которой он сообщил, что в июле 47-го был арестован и обвинен по статье 58-10. Для тех, кто не в теме, в тогдашней формулировке это звучало так: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений».

Очевидно, обстоятельства ареста, суда и первых месяцев в лагере были таковы, что сообщить о том, что его приговорили к десяти годам заключения и трем годам поражения в правах (на языке того времени это называлось «10+3 по рогам»), он смог только через восемь месяцев, уже из лагеря. Кроме того, как опять-таки можно понять из его писем, он пережил потрясение не только из-за ареста, но и из-за того, что произошло это вследствие доноса одного из его друзей.

И вот что меня особенно впечатлило: лагерем, в котором он оказался, был Балейский Исправительно-Трудовой Лагерь, или Балейлаг. Много интересного об этом замечательном месте сейчас можно узнать все из той же Википедии. Во-первых, обращает на себя внимание его расположение – всего в нескольких десятках километров от места, где служил Николай. Во-вторых, есть точная дата основания Балейлага – 7 июня 1947 г. – ровно за месяц до его ареста. В-третьих, он был организован прямо на Тасеевском золотом прииске, который как раз в это время начали активно разрабатывать. Вскоре этот прииск стал местом, где в конце 40-х – начале 50-х проводилась самая активная добыча золота в СССР. Понятно, что в момент организации прииск нуждался в рабочей силе, в том числе, квалифицированной. А где было взять эту рабочую силу? Наверное, добровольцы, желающие повкалывать в тамошних рудниках, в очереди не стояли. В то же время доступный и, что важно, абсолютно бесплатный источник рабочей силы всегда был под рукой. А если уже имеющихся в наличии зэков не хватало, то можно было по-быстрому увеличить их число путем новых «целевых» посадок. И действительно, численность зэков в Балейлаге стремительно возрастала: на 1-е августа 1947 г. там было 2285 заключенных, а всего через пять месяцев, 1 января 1948 уже 4142.

Вот все и сошлось. Ведь Николай по своей гражданской специальности был геолог-петрограф. О том, что он никого и ничего не собирался «свергать, подрывать и ослаблять» говорить излишне. То есть вся история с арестом, обвинением и приговором была простейшим способом заполучить специалиста «на халяву». Даже везти его далеко не нужно было. И это не мои домыслы, а факт. Уже в первом письме маме, после того как весной 48-го возобновилась их переписка, Николай пишет, что после нескольких месяцев работы в шахте его перевели «из шахтеров в петрографы» и просит прислать разную геологическую литературу по списку (учебники, справочники), а также канцелярские принадлежности для работы — тушь, чертежные перья и т.д. Возможно, он попал в «шарашку», которая там, как и во многих других местах, была создана из заключенных с высшим образованием. Посылать все это он просит на адрес кого-то из вольнонаемных, так как боится, что иначе до него ничего не дойдет.

Заодно хочу отметить парадокс: с одной стороны, в лагере он оказался, скорее всего, из-за своей специальности, нужной именно в тот момент и именно в том месте; с другой стороны, в тех обстоятельствах специальность стала для него в какой-то мере залогом спасения. Дело в том, что для зэков, работавших непосредственно на золотодобыче в шахте, смертельную угрозу представлял силикоз легких. Причиной его была кварцевая пыль, из-за которой на Балее была настоящая эпидемия этой болезни.

Не знаю, как долго Николай пробыл в Балейлаге, но через пять лет, в 52-м году, лагерь прекратил свое существование, поскольку месторождение к этому времени было истощено, и потребность в рабочей силе отпала. Однако бесплатные геологи требовались и в других местах нашей необъятной Родины! Поэтому в 53-м году, уже после смерти Сталина, он пишет маме из других, не менее замечательных мест. Одно из них – это поселок Нексикан в Магаданской области, где находилось управление исправительно-трудовых лагерей Берелехского геологоразведочного района. «Нексикан» в переводе с якутского означает «небольшое затхлое место». Там, кстати, в 56-м году родился Ефим Шифрин, отец которого тоже был в заключении. Сейчас этот Нексикан, как и Зеленцы, превратился в поселок-призрак. Другое место – Кюрбеляхский разведрайон. Это одно из самых диких и труднодоступных мест Колымского края, однако там была целая система лагерей, которые так и назывались – Кюрбеляхские.

Очевидно, что и там было бы непросто выжить, будь Николай простым рабочим. Но он опять работал по специальности – старшим коллектором в геологоразведочной службе. Сохранилась его «производственно-бытовая характеристика», весьма положительная, подписанная старшим геологом Кюрбеляхского разведрайона, неким Антоновым, в которой он ходатайствует (цитирую) о «большем поощрении Яскевича Н.И. зачетами рабочих дней, чем это практикуется в настоящее время».

После этого, совсем не лирического, отступления вернусь в 47-й год. Когда я появилась на свет, мама оказалась в очень сложном положении. Никаких отпусков, связанных с рождением ребенка, тогда не было, а оставлять этого ребенка, то есть меня, было не с кем. Яслей не было. Финансовая поддержка, которую мама получала от Николая, внезапно прекратилась, когда мне было всего пять месяцев. Из-за всех этих проблем маме пришлось уйти из аспирантуры, не дописав диссертацию. На стипендию мы бы не выжили. Устроиться на постоянную работу по специальности в послевоенном Ленинграде было практически невозможно, и почти два года мама перебивалась на временных ставках – то экскурсоводом в Зоологическом музее, то научным сотрудником в Зоопарке. Мила и Женя все еще были студентками, так что с финансами было совсем плохо. Мамины письма сестрам, которые летом 47-го и 48-года уезжали на летнюю практику, просто отчаянные. Иногда ей даже почтовую марку не на что было купить. Жизнь состояла из попыток занять денег в долг, заложить что-то в ломбард, продать какие-то вещи на барахолке… Временами единственным источником существования были студенческие стипендии сестер.

Трудно было еще и потому, что у нас в это время жила со своим маленьким сыном и матерью мамина двоюродная сестра, Галина Васильевна Дьяченко, моя тетя Галя. Ее жизнь заслуживает отдельного описания, здесь я скажу коротко, что, чудом пережив первую блокадную зиму, весной 42-го года они уехали по Дороге Жизни в эвакуацию, а когда вернулись, то оказалось, что в Ленинграде они потеряли все – квартиру, вещи, а главное – ленинградскую прописку, без которой невозможно было устроиться на постоянную работу. Их возвращение к нормальной жизни осложнялось тем, что Северный Кавказ, куда они были эвакуированы, был почти сразу оккупирован немцами. Факт проживания на оккупированной территории в то время был «черной меткой», которая еще много лет после войны влияла на гражданские права людей. Галя, как и мама, закончила кафедру зоологии позвоночных (они учились на одном курсе), но работать даже экскурсоводом в Зоологическом музее ей было нельзя. Ее было оформили временно, очевидно по недосмотру отдела кадров, но через день, в ужасе от содеянного, уволили. Интересно, чего опасались те, от кого это зависело? Что она будет во время экскурсий восхвалять жизнь в оккупации?

Чтобы закончить краткое описание несчастий, свалившихся на эту семью, надо сказать, что муж Галины Васильевны в это время был осужден на 10 лет лагерей, так как в самом начале войны попал в плен. В общем, у них не было ни средств к существованию, ни жилья, ни работы, ни даже права легально жить в Ленинграде. Поэтому пришлось перебиваться колхозом, в котором все «колхозники», как и полагается, были абсолютно нищими.

Наверное, единственным человеком, которого в тот момент все устраивало, была я. Во всяком случае на фотографии, сделанной летом 48-го года в Александровском саду, вид у меня весьма жизнерадостный.

Мама и я в июне 1948 г.

Так продолжалось до начала 49-го, когда мама случайно столкнулась в вестибюле Зоологического института с Кузнецовым. Эта встреча обернулась еще одним серьезным поворотом в нашей жизни, поскольку Кузнецов предложил маме место научного сотрудника на Мурманской Биологической Станции в Дальних Зеленцах, где он и его жена работали еще до войны, а в тот момент он стал там директором. Принять это предложение было непросто как по личным мотивам (ни о каком продолжении романа и речи не было), так и потому, что нужно было перековаться из орнитолога в ихтиолога. Это совершенно разные биологические специальности, по которым готовят на разных кафедрах нашего факультета. Тем не менее, мама решилась.

В пользу этого решения было несколько серьезных аргументов: во-первых, должность научного сотрудника предполагала возможность защиты кандидатской диссертации; эту возможность, к слову, мама реализовала очень быстро, за три года; во-вторых, работа на МБС подразумевала получение так называемых «полярных» – надбавки к основному окладу, которая увеличивалась каждый год по мере роста стажа работы в Заполярье, пока не достигала 100% от оклада. В нашей ситуации это было очень существенно. В-третьих, при работе за Полярным кругом сохранялась жилплощадь и прописка в Ленинграде, а если бы мы уехали в какой-то другой город, то с Ленинградом пришлось бы распрощаться навсегда. Восстановить утраченную прописку в то время было практически невозможно. В-четвертых, работающие на Севере имели право на двухмесячный отпуск, то есть можно было надеяться, что меня удастся вывозить оттуда в летнее время. Правда, эти надежды в дальнейшем не всегда сбывались по независящим от мамы обстоятельствам. Ну и важным обстоятельством было то, что, по словам Кузнецова, в Зеленцах можно будет найти человека, который возьмется присматривать за мной. Такой человек и был найден заранее в лице тети Нюши.

На этом участие Владимира Васильевича в нашей жизни закончилось, да мама и не рассчитывала на его помощь, тем более что он все же помог ей встать на ноги. Неизвестно, как сложилась бы наша жизнь, если бы мы остались в Ленинграде. Возможно так и перебивались бы «из кулька в рогожку».

Я росла в полном неведении, кто мой отец, и, по правде говоря, совсем этим не интересовалась. На вопросы досужих зеленецких теток, которых эта тема занимала гораздо больше, чем меня, я гордо отвечала: «Мой папа погиб на войне», не замечая ехидных ухмылок. Вернее, ухмылки я замечала, вот помню же их до сих пор, но смысла их не понимала и никакого огорчения в связи с этим не испытывала. Просто в глубине души удивлялась, почему посторонние люди меня об этом спрашивают.

В 53-м Кузнецовы вернулись из Зеленцов в Ленинград, а вскоре Владимиру Васильевичу была поручена организация Беломорской Биологической Станции на мысе Картеш. Он стал первым директором ББС, успешно работающей и в наше время.

До отъезда Кузнецовых я иногда играла у них дома с их младшей дочкой Машей, тогда совсем маленькой девочкой, а в далеком будущем актрисой Александринки и киноактрисой, довольно много снимающейся у таких режиссеров как Сокуров, Учитель, Грымов, Сурикова, Масленников. Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, по телевизору идет сериал, в котором она играет одну из главных ролей.

Отчетливо помню такой эпизод: Владимир Васильевич обнимает меня, присев на корточки, а я с интересом изучаю глубокую дырку в его виске – след от ранения – и задаю множество вопросов по поводу этой дырки. Я была любознательным ребенком.

Кстати, из статьи Смирнова и Хлебовича о Кузнецове, опубликованной в журнале "Природа" в связи с его 100-летием, узнала, что его последняя военная должность в 45-м году – помощник военного коменданта Риги.

После отъезда Кузнецовых из Зеленцов я его никогда больше не видела, а узнала, что он мой отец, только в середине 90-х. Умер он очень рано, в 1961-м году, когда ему было всего 49 лет, однако за свою жизнь успел немало: воевал, был дважды ранен, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, не говоря уже о том, сколько он сделал для МБС, а потом и для Картешской станции. О том, что он – мой настоящий отец, мама сказала мне много лет спустя.

.jpg)

Экспедиционное судно ББС «Профессор Владимир Кузнецов».

Теперь уже можно перейти к описанию Зеленцов и нашей жизни там, но прежде чем сделать это, закончу историю с отчимом. Как уже понятно из моего рассказа, я не знала о его существовании, хотя все годы, пока он был в лагере, мама переписывалась с ним, посылала деньги и посылки. В письмах сестрам она постоянно упоминает о нем, пишет о том, как переживает за него. Но все это приходилось скрывать от посторонних, поэтому понять, о чем и о ком она пишет, могли только сестры. Такую конспирацию приходилось соблюдать потому, что в замкнутом зеленецком мирке было много любопытных. Все письма и телеграммы Николаю мама отправляла через свою двоюродную сестру, Лену, которая жила в Мурманске.

Появился Николай совершенно неожиданно для меня. Это произошло в октябре 55-го года, когда мы экстренно приехали из Зеленцов в Ленинград из-за того, что я по дороге в школу упала и, стукнувшись только что выросшими постоянными зубами о камень, выбила один из них. Передний, к маминому, но не моему, огорчению. Я-то даже гордилась потом своей щербатостью, как и очками, которые начала носить в семь лет. Никакой стоматологической помощи в Зеленцах не было, поэтому мы помчались в Ленинград – надо было что-то делать с осколком несчастного зуба, оставшимся в челюсти. Сейчас я понимаю, что мама и без этой зубной истории поехала бы в Ленинград, причем без меня – просто эти события совпали во времени. Так или иначе, как-то утром, вскоре после нашего приезда в Ленинград, мама разбудила меня со словами:

- Вставай, приехал папа.

Я, несколько удивившись, вылезла из постели и пошла в столовую. Так, по старой памяти, называлась одна из комнат нашей квартиры на ул. Герцена, хотя после того как нас «уплотнили» и квартира стала коммунальной, понятия «столовая» и «кабинет» перешли в разряд условных. Там сидел какой-то чужой дядька, который почему-то начал меня обнимать-целовать. Хотя я и удивилась, но не могу сказать, что была потрясена до глубины души. Видно, все, что исходило от мамы, я воспринимала тогда как должное, и больших вопросов у меня не возникало. «Папа так папа, приехал так приехал» – примерно такая была у меня реакция на это событие. Кстати, выглядел он совершенно так же, как много лет спустя герой Валерия Приемыхова в «Холодном лете 53-го», вернувшийся в Москву из ссылки. У него был точно такой же темно-синий макинтош и точно такой же чемоданчик.

Мой отчим, Н.И. Яскевич, и я. Осень 1955-го года.

Почему мама не предупредила меня о появлении Николая заранее? Ведь она была очень организованным человеком и, как правило, не пускала события на самотек. Ответа у меня нет, есть только гипотезы. Может быть отчим приехал без предупреждения? Однако этому противоречат письма, из которых следует, что освобожден он был еще в феврале 55-го, просто приехать раньше осени не мог, так как его не отпустили из геологической партии до окончания полевого сезона. Кстати, и в последующие несколько лет он ездил в экспедиции туда же, в Якутию, на реку Мома; по-видимому, другую работу сразу было не найти.

Более вероятно, что мама просто не знала, как они встретятся после почти девятилетней разлуки и как объяснить мне эту ситуацию. Замечу, что это было за несколько месяцев до XX съезда и говорить вслух о таких вещах люди тогда, да и долго после, боялись. Тем более, обсуждать эту тему с ребенком. К тому же наши соседи по квартире были крайне неприятные люди: пьянствовали, воровали у нас книги и посуду, вернее, то, что от них осталось после революций и войн, и, главное, ненавидели нас как недобитых буржуев. Наверное поэтому мама решила ничего мне не объяснять, а просто поставить перед фактом.

Теперь я осознаю, что выбора у них не было. Николаю некуда было деваться после лагеря, кроме как вернуться в Ленинград, где у него в качестве «точки опоры» была только наша семья. Я имею в виду маму и ее сестер. Мама не могла отказать ему после всего, что ему пришлось пережить.

Совместная жизнь мамы и отчима продлилась недолго – меньше трех лет. Да и эти три года трудно назвать совместной жизнью. Мы продолжали жить в Зеленцах, куда отчиму дорога была закрыта. Хотя в 56-м году он был реабилитирован «за отсутствием состава преступления», тем не менее, допуска в погранзону у него не было. Бросить работу мама не могла, слишком много сил было потрачено на Зеленцы и слишком многого она добилась. Начинать с нуля на каком-то новом месте? Такого места не было. Летом, когда у нее был отпуск, Николай уезжал в экспедицию, так что и отдыхать вместе не получалось. Встречались только зимой, в Ленинграде, куда мама ездила в командировки и иногда брала меня с собой. Вот и вся «совместная жизнь».

Не могу сказать, что мои отношения с отчимом сложились идеально. У меня был довольно ершистый характер, я старалась всегда настоять на своем, а ему, в противовес, нравилось поддразнивать меня. Помню, как я просто на стенку лезла от его иронических высказываний по поводу моего свежеиспеченного пионерства, ведь я в том возрасте была праведной советской гражданкой.

Так выглядит обложка книжки, «изданной» в одном экземпляре

Короче, когда летом 58-го мама сказала мне, что они решили расстаться, я особого горя не испытала, хотя и поплакала с мамой за компанию. Слишком мало мы общались, я не успела к отчиму ни привыкнуть, ни, тем паче, привязаться. Думаю, и для него я не стала родным ребенком. Само мое появление на свет было для него неожиданным и, что уж скрывать, малоприятным сюрпризом, а росла я без него. Подозреваю, что он считал меня «лишней» в их отношениях с мамой, но мы-то с мамой так не считали…

Не знаю, что произошло между ними; конечно, причиной были не наши с ним «идейные разногласия», но мама была очень огорчена. На память от отчима у меня остались две назидательно- дидактические книжки, которые он для меня сочинил и нарисовал, и одна фотография.

После этого я видела его всего один раз, да и то мельком: случайно встретились осенью 61-го или 62-го года. Мы с мамой гуляли в Павловском парке, а он прошел нам навстречу под руку с какой-то женщиной. Разминулись, сделав вид, что не заметили друг друга… Знаю, что он работал в институте геологии докембрия и умер в 1974 г.